『잊지 못할 내 딸이라』

통곡을 대신하여 쓴 글,

『잊지 못할 내 딸이라』

슬프고 애달프다 나의 심경

왜 이토록 쓰라린가 아아 원통 가련하다

고이고이 키워 17살에 시집보낸 첫딸이 38살에 요절했다. 딸을 잃은 어미는 이미 남편을 먼저 떠나보냈고, 첫딸 앞에는 이미 두 명의 자식이 일찍 세상을 떠났다. 그러니 어미에게 무탈하게 자라 시집까지 간 첫딸이 더욱 각별했을 것이다. 그런 딸이 추운 겨울 남편 회갑제사를 다녀간 것을 마지막으로 어미의 곁을 떠났다.

새벽 서리 찬바람에 벌벌 떨고 떠날 때

목석같은 어미 불러 봄날 따뜻해지거든

부디 한번 오란 부탁 그 말이 마지막이며

그길로 영결될 줄 내 어찌 알았으며

백년살까 믿은 마음 요지경이 되었으니

어미가 기억하는 딸의 마지막 모습이다. 남편의 회갑제사 준비로 바쁜 어미는 친정에 온 딸을 살갑게 맞아줄 겨를이 없었다. 홑몸도 아닌 딸이 새벽 추위로 벌벌 떨며 떠날 때 무뚝뚝한 어미는 따스한 말도, 손 한번 잡아주지 못한 채 딸을 그대로 떠나보냈다. 그것이 딸과의 마지막 인사였다. 그래서 어미는 딸의 마지막 모습이 뇌리에 박혀 잊으려고 해도 잊을 수 없었다.

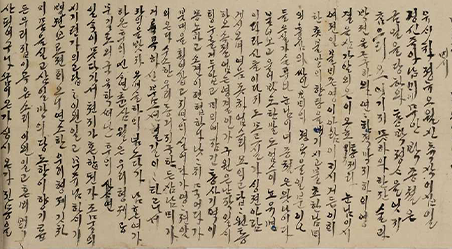

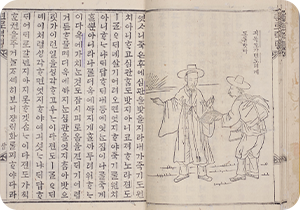

<잊지 못할 내 딸이라>는 경북 영덕 출신의 이동(李東, 1892~1982) 여사가 1955년 딸의 삼년상을 치른 겨울에 지은 내방가사*이다. 작품에는 ‘애고답답’, ‘기막혀라’, ‘분하다’, ‘슬프다’, ‘애통’ 등등 딸을 잃은 어미의 심경을 대신하는 모든 말들이 동원되고 있다. 슬픔보다는 고통에 가깝고, 울음보다는 통곡에 가까운 이 작품은 사별의 슬픔이 인간의 삶을 얼마나 고통스럽게 하는지, 그리고 그것이 시간이 지나도 해소될 수 없는 슬픔인지를 보여준다.

뛰노는 어미 심경 두 눈에는 눈물 나고

틈 없이 막힌 가슴 붓대는 요동하니

무슨 수로 쓴단 말인가

가슴이 꽉 막히고, 멈춰지지 않는 울음으로 붓대가 제 맘대로 움직인다. 딸을 잃은 고통은 자신이 죽어 다시 딸과 상봉해야만 해소될 수 있는 아픔이다. 딸을 잃은 어미의 고통은 살아서는 해결될 수 없다.

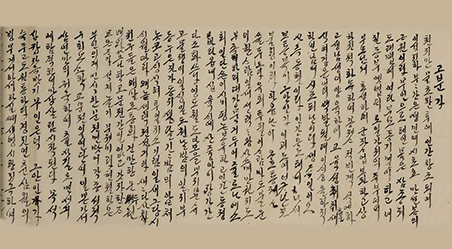

이 두루마리 내방가사는 한 여성의 죽음에 대해 세 명의 추모의 가사가 수록되어 있다. 시작 부분에는 딸을 잃은 어미의 가사인 <잊지 못할 내 딸이라>, 그 뒤에는 누이의 죽음을 추모하는 남동생의 가사 <매시>, 아내를 떠나보낸 남편의 가사 <고분가>가 이어져 있다. 한 여성의 죽음은 어머니에게는 자식의 상실이며, 남동생에게는 누이의 상실, 남편에게는 아내의 상실, 그리고 그녀가 낳은 자식들에게는 어머니의 상실로 이어지기에 참혹하다.

어머니의 내방가사가 통곡에 가까운 절규였다면, 남동생은 누이를 추모하며 세상에 미련을 두지 말고 편안하게 잠들기를 바라는 마음을 적었다. 남편은 자신을 성장시킨 아내에게 고마워하며 남은 세 아들이 무사히 성장할 수 있도록 하늘에서도 지켜봐 줄 것을 부탁했다.

이들은 망자에 대해 각자의 경험과 기억을 토대로 가사를 지어 한 장의 두루마리로 모아 적었다. 가사를 매개로 망자에 대한 기억을 공유하고, 사별의 슬픔을 가족애로 극복하려 했던 옛사람들의 노력을 느낄 수 있는 소장품이다. 사별은 누구나 피해갈 수 없는 경험이다. 우리에게도 그러한 비슷한 경험이 닥쳐왔을 때 옛사람이 남긴 내방가사를 통해 위로받을 수 있길 조심스럽게 바라본다.