1837년 가을 어느 혼례날 – 덕온공주 한글 자료

-

- 기간

- 2016.09.13.(화) ~ 2016.12.18.(일)

-

- 장소

- 기획전시실

이번 전시는 조선 23대 왕 순조(純祖, 재위 1800~1834)와 왕비 순원왕후(純元王后, 1789∼1857)의 막내딸이자 조선 마지막 공주인 덕온공주(德溫公主, 1822~1844)의 미공개 한글 혼례 자료 29건 41점을 소개한다. 180년 전 공주의 혼례날을 기록한 한글 자료를 선보인 이번 전시를 통해, 글자마다 담긴 어머니의 깊은 사랑을 느껴 보시기 바란다.

제1부 1837년 덕온공주의 혼례

16살 되던 1837년 덕온공주는 생원 윤치승尹致承의 아들 윤의선(尹宜善, 1823∼1887)과 혼례를 치렀다. 공주의 혼례는 12살을 전후로 하여 이루어지는 것이 보통이었지만, 덕온공주가 13살이 되던 1834년에 아버지 순조가 세상을 떠나고 3년상을 치르면서 혼례가 늦어졌다.

덕온공주의 혼례는 어머니 순원왕후의 주도로 이루어졌는데, 하나 남은 막내딸의 혼례에 쏟은 어머니의 사랑이 곳곳에 드러난다. 덕온공주와 사위 윤의선에게 마련해 준 한글 혼수 발기, 살림집 세간으로 넣어 준 한글 발기 등 을 소개한다.

덕온공주 시집가던 날

덕온공주가 시집가는 절차와 부마 간택 과정 등을 기록한 『덕온공주가례등록德溫公主嘉禮謄錄』에 따르면 덕온공주의 혼례 절차는 크게 '납채納采', '납폐納幣', '명복내출命服內出', '친영親迎', '동뢰연同牢宴'의 5단계로 이루어졌다. 이 가운데 임금의 사위인 부마에게 옷을 내어 주는 '명복내출'은 왕실 여성과 사가 남성의 혼례에만 있는 특별한 절차이다.

부마가 공주를 맞아 와 혼례를 치르는 '친영'이 행해진 날은 1837년 정유丁酉 음력 8월 13일이었으며, 계절로는 가을이 한창인 때 중추仲秋였다.

▲ 덕온공주 시집가던 날, 전시 전경

아낌없이 주고픈 어머니 마음

덕온공주가 혼례를 치르던 당시 공주에게 남은 가족은 어머니인 순원왕후뿐이었다. 순원왕후가 덕온공주와 사위 윤의선에게 준 혼수 발기는 딸을 시집보내는 어머니의 마음을 잘 보여 준다. 특히 길이가 5m를 넘는 덕온공주 한글 혼수 발기에는 노리개, 비녀, 댕기 등의 장신구부터 사발, 대접 등의 그릇과 가위, 인두 등의 바느질 도구까지 살림에 쓰이는 온갖 물건이 갖추어져 있다. 발기에 남은 한글을 통해 19세기 당시 혼수품을 지칭하던 우리말 어휘도 확인할 수 있다.

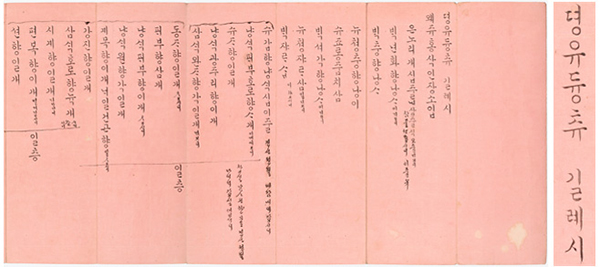

▲순원왕후가 덕온공주에게 준 혼수 발기, 1837년, 총 길이 541.5cm

목록의 끝에는 덕온공주의 손녀인 윤백영(尹伯榮, 1888~1986)이 '대한 헌종성황뎨 뎡유 칠월 순조숙황뎨 제삼녀 덕온공주 길례시 혼수 발긔'라고 덕온공주의 혼수 발기임을 밝힌 기록이 있다. '발기(-記)'는 사람이나 물건의 이름을 죽 써 놓은 글을 말하며 주로 'ᄇᆞᆯ기', '발긔' 등으로 적었다. 덕온공주 혼수 발기에는 장신구, 문방구, 그릇, 바느질 도구 등의 살림이 두루 갖춰져 있다. 본문의 글씨는 궁중에서 전문적으로 글씨를 쓰던 서사 상궁의 솜씨로 여겨지며, 틀린 글씨를 수정하기 위해 종이를 덧댄 흔적도 있다.

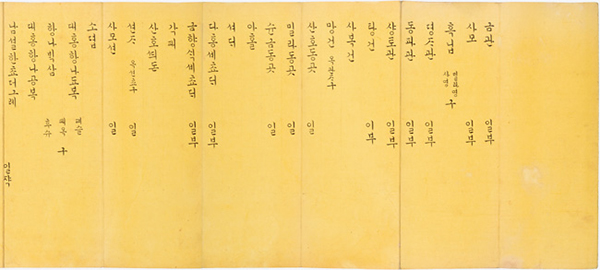

▲ 순원왕후가 사위 윤의선에게 준 혼수 발기, 1837년, 총 길이 203.5cm

목록의 끝에 덕온공주의 손녀 윤백영(尹伯榮, 1888~1986)이 '헌종성황뎨 삼년 뎡유의 순원숙황후 겨오사 셋재 딸님 덕온공주 길녜 하시고 부마 남녕위 윤공긔 하사하오신 발긔'라고 윤의선을 위한 혼수 내역을 밝힌 기록이 있다. 남자의 의복과 관련된 물건들이 쓰여 있다.

▲ 아낌없이 주고픈 어머니 마음, 전시 전경

제2부 덕온공주의 혼인 생활

덕온공주의 살림집은 저동(苧洞, 현재 서울 중구 위치)에 마련되어 '저동궁苧洞宮'이라 불렸다. 조선 시대에는 혼례를 마친 신부가 시댁에 들어가서 사는 것이 원칙이었지만, 공주의 경우 시댁과 분리된 살림집에서 신혼 생활을 시작하였다. 덕온공주가 친정에서 가져간 다양한 책과 직접 쓴 것으로 추정되는 글들이 전해진다. 또한 혼례 후에는 궁에 자유롭게 오고 갈 수 없었기 때문에, 순원왕후가 딸과 사위 윤의선에게 보낸 한글 편지가 다수 남아 있어 덕온공주의 혼인 생활을 짐작할 수 있다.

4천 권을 이고 지고

덕온공주는 어머니 순원왕후의 영향으로 책을 읽거나 글씨 쓰는 것을 즐겼다. 순원왕후는 조선의 왕비들 가운데서도 유독 소설을 읽거나, 글씨 쓰는 것을 좋아하였다고 전해진다. 덕온공주 역시 혼례 후 저동궁으로 들어가면서 가져간 국문 · 한문 책의 수가 4천 권을 넘을 만큼 책을 좋아하였다. 이 책들 가운데는 『일촬금一撮禁』, 『춘련春聯』과 같이 공주가 직접 베껴 쓴 것으로 전해지는 것이나 「제갈무후마상점諸葛武侯馬上占」과 같이 당시의 문화와 풍속을 짐작할 수 있는 것들이 포함되어 있다.

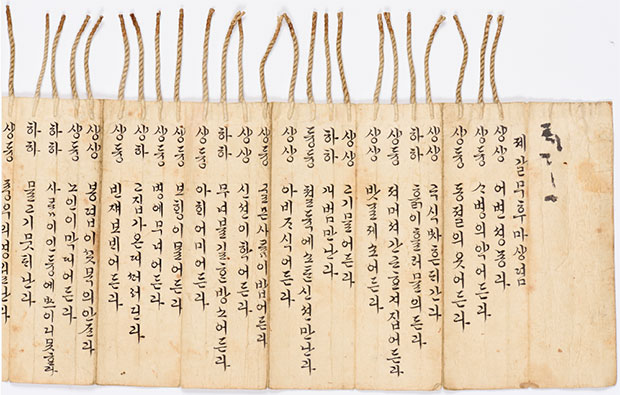

▲ 제갈무후마상점, 19세기, 총 길이 71.2cm

새해를 맞아 재미로 운수를 점치는 것이다. 일반 백성들 사이에 잘 알려진 풍습이나 자연물, 동물 등을 통해 점괘를 쉽고 재치있게 풀어 놓았다. 점괘는 총 35개이며 가장 등급이 높은 '상상'에는 '물고기가 변하여 용이 되는 괘', '밭 갈 때 소를 얻은 괘' 등이 있으며, 가장 등급이 낮은 '하하'에는 '물고기가 뭍에 난 괘', '개가 호랑이를 만난 괘' 등이 있다.

▲ 4천 권을 이고 지고, 전시 전경

사랑하는 딸과 사위에게

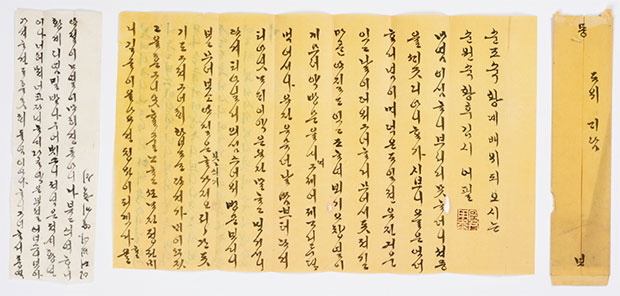

시집을 간 공주는 궁에 함부로 드나들 수 없었으며, 공식적인 왕실 행사와 같은 특별한 경우에만 출입이 허락되었다. 이로 인해 덕온공주와 순원왕후가 서로의 안부를 주고받는 데 한글 편지가 큰 역할을 하였다. 순원왕후의 편지는 주로 사위인 윤의선 앞으로 보내졌는데, 봉투에는 윤의선의 작위인 '남녕위南寧尉' 또는 임금의 사위를 뜻하는 '도위都尉'라고 쓰여 있다. 편지의 내용에 따르면 공주는 결혼 후 병치례가 잦았고, 병의 치료를 위해 궁으로 들어가 지내기도 했던 것으로 보인다.

▲ 순원왕후가 사위 윤의선에게 보낸 한글 편지, 1838~1843년 추정, 36.7(가로)×22.5(세로)cm

순원왕후(純元王后, 1789~1857)가 사위인 윤의선(尹宜善, 1823~1887)에게 보낸 편지이다. 두드러기 기운에 눈병까지 있는 덕온공주를 위하여 의원에게 물어 약을 지어 보내는 등 딸을 걱정하는 어머니의 마음이 깊음을 알 수 있다.

[편지 내용 일부]

장마철 더위가 심하니 (염려) 떨쳐 버리지 못했는데, 더윗병으로 깨끗이 낫지 않았는가 싶으니 오늘은 어떠한지 염려하며, 덕온도 일전 두드러기 기운이 있고 날이 더워 그러한지 무엇 때문에 그런지 뒤척이고, 마른 안질도 있고 깔깔하게 말라 보이기에 오창렬에게 물어 약방문을 내어 그제와 어제까지 두 첩 먹었으나, 두드러기는 묵던 날 밤부터 괜찮았는데, 이 약은 두드러기 말 하고 넣은 것이니 괜찮을지 의심스러워 약방문을 보내니, 보고서 물어 보소. … (하략)

▲ 사랑하는 딸과 사위에게, 전시 전경

을사 이월, 보름날 아침

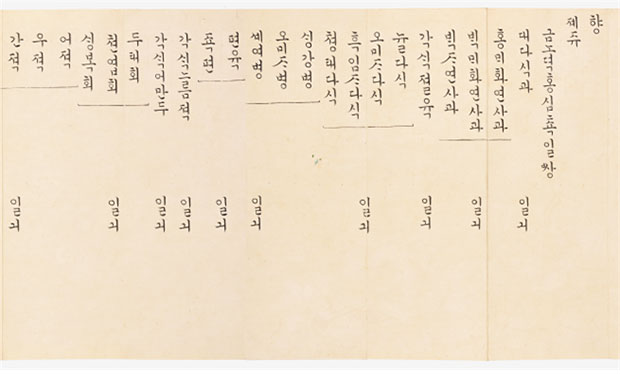

덕온공주는 혼례한 지 7년이 되던 1844년에 23살의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 당시 공주의 조카인 헌종의 둘째 부인을 뽑는 행사에 참석하였다가, 점심으로 먹은 비빔밥이 체하여 같은 날 저녁에 숨을 거두었다. 둘째 아이를 임신 중이던 덕온공주는 숨을 거두기 전 아이를 낳았으나 아이도 바로 죽었다. 하나 남은 가족인 딸의 죽음을 맞은 순원왕후의 슬픔은 이루 말할 수 없었을 것이다. 이듬해인 1845년 을사乙巳 이월에 상을 치르는 동안 매달 음력 보름날 아침에 지내는 제사를 위해, 순원왕후가 덕온공주의 위패를 모신 곳에 보낸 음식의 한글 발기가 남아 있다.

▲ 순원왕후가 덕온공주 제사에 보낸 음식 발기, 1845년, 총 길이 160cm

순원왕후가 1845년 막내딸 덕온공주가 죽은 다음 해의 제사를 위해 보낸 음식의 목록이다. 봉투의 앞면에 덕온공주의 손녀 윤백영(尹伯榮, 1888~1986)이 '을사 이월의 순원숙황후 김시 겨서 셋재 딸님 덕온공주 궤연의 전하여 보내신 발긔'라고 덕온공주를 위한 제사 음식임을 밝힌 기록이 있다. 봉투의 뒷면에는 '을 이월 망뎐 단(을사년 2월 망전 단자)'라고 쓰여 있다. '망전望奠'은 죽은 이에게 매달 음력 보름날 아침에 지내는 제사를 말한다.

담당부서 : 전시운영과 (전화번호 : 02-2124-6324, 6327, 6335)

하단메뉴 영역

예약하기

예약하기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.