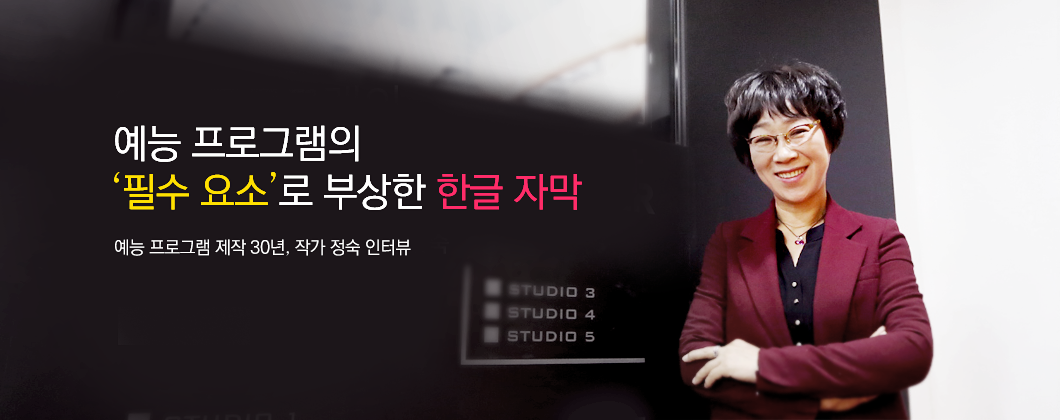

요즘 TV 예능 · 교양 프로그램에서 한글 자막이 대세를 이루며 새로운 트렌드를 만들어가고 있다. TV 속 자막이 시청률에까지 상당한 영향을 미치며 프로그램의 정체성을 결정짓고 있는 것이다. 이에 30여 년간 TV 프로그램을 기획하고 분석해온 정숙 작가를 직접 만나 예능 프로그램에서 자막의 역할과 변천사에 대해 들어보고, 자막 속 한글이 올바로 사용되기 위해 어떤 노력이 필요한지 들어봤다.

안녕하세요, 간단한 자기소개 부탁드려요.

정숙 작가

반갑습니다. 예능 프로그램 구성작가로 활동하다가 현재는 드라마 제작, 강의, 집필을 이어가고 있는 작가 정숙입니다. 저는 1987년 KBS 예능국에서 ‘북청 물장수’로 작가생활을 시작해 ‘추억의 책가방’, ‘유머 1번지’ 등의 코미디 프로그램을 기획했고, 라디오, 시트콤, 미니시리즈 등 대부분의 TV 프로그램을 제작했어요. 또, 한국방송작가협회와 여러 대학에서 학생들을 가르친 지도 어느덧 17년 차네요. 프로덕션 ‘라이온피쉬’에서 드라마 기획팀장을 맡아 10여 편이 넘는 드라마를 기획하기도 했고요.

정숙 작가

반갑습니다. 예능 프로그램 구성작가로 활동하다가 현재는 드라마 제작, 강의, 집필을 이어가고 있는 작가 정숙입니다. 저는 1987년 KBS 예능국에서 ‘북청 물장수’로 작가생활을 시작해 ‘추억의 책가방’, ‘유머 1번지’ 등의 코미디 프로그램을 기획했고, 라디오, 시트콤, 미니시리즈 등 대부분의 TV 프로그램을 제작했어요. 또, 한국방송작가협회와 여러 대학에서 학생들을 가르친 지도 어느덧 17년 차네요. 프로덕션 ‘라이온피쉬’에서 드라마 기획팀장을 맡아 10여 편이 넘는 드라마를 기획하기도 했고요.

예능 프로그램 작가생활을 시작한 계기가 있나요?

정숙 작가

제가 작가가 된 데에는 사실 자막의 힘이 컸답니다. 대학을 졸업하던 1986년 대학원에 진학했지만 적성에 맞지 않아 고민하던 중, 우연히 KBS에서 ‘여름작가교실’을 진행한다는 자막을 봤어요. ‘한번 도전해볼까’ 하는 마음으로 작품을 써 제출했는데 결과는 다행히 합격이었죠. 여름내 방송국에서 현직 PD와 작가에게 프로그램 기획을 배우면서 ‘재밌다’는 생각을 하게 됐어요. 이후 MBC를 잠시 거친 뒤 1987년 KBS 코미디 작가로 본격적인 작가의 길을 걷기 시작했어요.

정숙 작가

제가 작가가 된 데에는 사실 자막의 힘이 컸답니다. 대학을 졸업하던 1986년 대학원에 진학했지만 적성에 맞지 않아 고민하던 중, 우연히 KBS에서 ‘여름작가교실’을 진행한다는 자막을 봤어요. ‘한번 도전해볼까’ 하는 마음으로 작품을 써 제출했는데 결과는 다행히 합격이었죠. 여름내 방송국에서 현직 PD와 작가에게 프로그램 기획을 배우면서 ‘재밌다’는 생각을 하게 됐어요. 이후 MBC를 잠시 거친 뒤 1987년 KBS 코미디 작가로 본격적인 작가의 길을 걷기 시작했어요.

당시 연수기간 중 머리를 짜내고 짜내 만든 프로그램이 ‘북청 물장수’였는데, 최근 복고 붐이 일고 드라마 <응답하라 1988>이 성공하면서 제가 만들었던 유행어 “반갑구만, 반가워요”가 다시금 화제에 올라 뿌듯하답니다.

예능 프로그램에서 자막은 주로 누가 담당하나요?

정숙 작가

자막은 기본적으로 PD의 영역이에요. 물론 작가의 도움이 필요하긴 하지만, 영상의 편집과 맞물려 효과가 극대화될 수 있도록 적재적소에 자막을 넣는 것은 PD의 책임이 크죠. 요즘에는 프로그램의 특성에 따라 갈리기도 합니다. 가령 <김제동의 톡투유>같은 경우는 작가가 모든 자막을 제작하고, <무한도전>은 시작할 때부터 김태호 PD가 직접 맡아왔죠.

정숙 작가

자막은 기본적으로 PD의 영역이에요. 물론 작가의 도움이 필요하긴 하지만, 영상의 편집과 맞물려 효과가 극대화될 수 있도록 적재적소에 자막을 넣는 것은 PD의 책임이 크죠. 요즘에는 프로그램의 특성에 따라 갈리기도 합니다. 가령 <김제동의 톡투유>같은 경우는 작가가 모든 자막을 제작하고, <무한도전>은 시작할 때부터 김태호 PD가 직접 맡아왔죠.

서로 가진 능력이 달라 보완하는 경우도 많아요. 작가는 글을 감각적으로 쓰는 편이어서 짤막하게 나가는 자막 문구를 만드는데 제격이죠. 반면 PD들은 녹화한 화면을 자르고 붙여 하나의 작품으로 만들어내는 일에 능숙하고 언어적인 역량은 조금 모자랄 수 있어요.

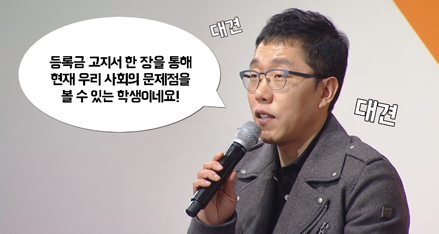

▲ 사진자료: JTBC 김제동의 톡투유 화면 캡쳐

▲ 사진자료: JTBC 김제동의 톡투유 화면 캡쳐

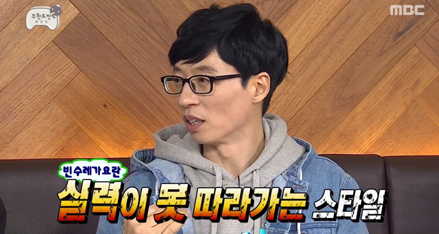

▲ 사진자료: MBC 무한도전 화면 캡쳐

▲ 사진자료: MBC 무한도전 화면 캡쳐

예능 프로그램에서 자막의 기능과 관련해 자세히 알려주세요.

정숙 작가

자막의 기능과 종류는 다양해요. 출연자의 말을 그대로 받아 적는 자막은 기본이고, 두 번째 기능으로 인물의 심리를 표현해줍니다. 한 출연자가 다른 출연자의 먹을 것을 빼앗으면 그 사람을 가리켜 ‘남의 것을 왜 뺏어먹어!’라고 표현해주는 식입니다. 다음으로는 강조의 의미가 있어요. 글자만 나열하는 것이 아니라 자막 위에 컴퓨터 그래픽을 입히고 디자인적 요소를 집어넣죠. 더불어 ‘퍽퍽’ 같은 의성어나 의태어도 자막으로 많이 사용됩니다.

정숙 작가

자막의 기능과 종류는 다양해요. 출연자의 말을 그대로 받아 적는 자막은 기본이고, 두 번째 기능으로 인물의 심리를 표현해줍니다. 한 출연자가 다른 출연자의 먹을 것을 빼앗으면 그 사람을 가리켜 ‘남의 것을 왜 뺏어먹어!’라고 표현해주는 식입니다. 다음으로는 강조의 의미가 있어요. 글자만 나열하는 것이 아니라 자막 위에 컴퓨터 그래픽을 입히고 디자인적 요소를 집어넣죠. 더불어 ‘퍽퍽’ 같은 의성어나 의태어도 자막으로 많이 사용됩니다.

가장 중요한 기능은 빠르게 진행되는 프로그램 내에서 서사적인 연결점을 부여해준다는 점입니다. 이는 ‘왜 자막을 예능에서 쓰기 시작했는가?’와 관련된 이야기인데, <무한도전>을 보면 프로그램 초창기부터 모든 출연자가 각각의 카메라와 오디오를 배정받았어요. 출연자가 6명이 넘으니 2시간짜리 프로그램을 촬영하면 12시간 이상의 녹화본이 나오게 됐죠. 이 중 10시간을 삭제해야 방영할 수 있는데, 편집을 거치면서 듬성듬성 부족한 정보를 자막으로 대체하기 시작한 것입니다. 화면만 뚝뚝 전환되면 딱딱하고 연결도 되지 않으니 자막을 통해 필요한 정보를 제시하고 진행 상황을 시청자들에게 알려주는 거예요.

초창기 이후 자막의 역할은 더욱 발전해 출연자들의 캐릭터까지 만들어내고 있어요. <1박 2일>을 예로 들면 은지원의 별명이 ‘은초딩’이 된 데는 자막의 공이 컸습니다. 가령 “너는 왜 소시지 없으면 밥을 안 먹어, 초딩(초등학생의 은어) 입맛이냐?”라는 대화에 주목해 촬영 후 편집하면서 ‘초딩 입맛이네, 은초딩’이라고 자막을 내보내 캐릭터를 만들어낸 것입니다. 시청자들은 처음 ‘은초딩’이란 말이 나왔을 때는 잘 모르지만, 서너 번 반복하면 자연스럽게 캐릭터를 받아들이게 되죠.

예능 프로그램 속 한글 자막의 흐름은 어떻게 진행될까요?

정숙 작가

요즘 자막 활용의 선두주자격인 예능 프로그램은 <마이 리틀 텔레비전>입니다. 인터넷 방송 플랫폼을 개발한 ‘아프리카TV’의 BJ(Broadcasting Jockey, 인터넷 방송 진행자)방식을 차용하고 채팅창을 통해 시청자와 직접 소통하는 양식을 받아들인 혁신적인 프로그램이에요. 시청자들은 출연자의 방송을 보며 다양한 채팅을 올리는데, 이 중 순발력과 감각이 넘치는 채팅들을 직접 보여줍니다. 요리하던 출연자가 땀이 흐르면 시청자들이 “겨드랑이 털 시원하겠다.”는 식으로 채팅을 입력하고, TV 방송에까지 자막으로 등장하는 것이죠. 이를 통해 시청자들은 편집자적 논평까지 담당하게 된 셈이에요.

정숙 작가

요즘 자막 활용의 선두주자격인 예능 프로그램은 <마이 리틀 텔레비전>입니다. 인터넷 방송 플랫폼을 개발한 ‘아프리카TV’의 BJ(Broadcasting Jockey, 인터넷 방송 진행자)방식을 차용하고 채팅창을 통해 시청자와 직접 소통하는 양식을 받아들인 혁신적인 프로그램이에요. 시청자들은 출연자의 방송을 보며 다양한 채팅을 올리는데, 이 중 순발력과 감각이 넘치는 채팅들을 직접 보여줍니다. 요리하던 출연자가 땀이 흐르면 시청자들이 “겨드랑이 털 시원하겠다.”는 식으로 채팅을 입력하고, TV 방송에까지 자막으로 등장하는 것이죠. 이를 통해 시청자들은 편집자적 논평까지 담당하게 된 셈이에요.

또한, 한글의 특징이 자막에 묻어나온다는 점도 주목해야 해요. 한글 자막 덕분에 예능 프로그램이 훨씬 입체적으로 표현되는데, 이는 한글 자체가 입체적으로 그리기에 알맞은 구조이기 때문입니다. 알파벳과 비교해보면 단번에 알 수 있어요. 나열식이라 글자 수를 줄이기 힘든 영어와는 달리 한글은 기본적으로 자음과 모음을 압축해 만들어진 언어인 데다, 한 글자만 적어도 무엇을 의미하는지 유추할 수 있을 정도예요. 시청자 입장에서는 훨씬 적은 시각정보를 가지고 더욱 많은 내용을 이해할 수 있죠. 앞으로도 한글 자막은 점차 발전해 자막 속에 디자인적 요소를 가미하는 형태로 나날이 진화할 것입니다.

▲ 강의를 준비하는 정숙 작가

▲ 강의를 준비하는 정숙 작가

하지만 무분별한 자막 남용으로 인한 부작용도 커지고 있습니다.

정숙 작가

시청자나 출연자의 이야기를 그대로 적다 보면 맞춤법에 문제가 생길 수밖에 없어요. 많은 예능 프로그램의 자막에서 신조어나 맞춤법에 어긋난 말을 손쉽게 찾아낼 수 있을 정도지요. 때문에 <마이 리틀 텔레비전>이나 <무한도전>같은 대표적인 방송들도 방송통신심의위원회로부터 잘못된 언어 사용에 따른 권고를 받기도 했습니다. 올바르지 않은 표현을 시청자들에게 무분별하게 알리기보다는 상황을 해석해주고 재미와 감정전달에 집중할 필요가 있어요.

정숙 작가

시청자나 출연자의 이야기를 그대로 적다 보면 맞춤법에 문제가 생길 수밖에 없어요. 많은 예능 프로그램의 자막에서 신조어나 맞춤법에 어긋난 말을 손쉽게 찾아낼 수 있을 정도지요. 때문에 <마이 리틀 텔레비전>이나 <무한도전>같은 대표적인 방송들도 방송통신심의위원회로부터 잘못된 언어 사용에 따른 권고를 받기도 했습니다. 올바르지 않은 표현을 시청자들에게 무분별하게 알리기보다는 상황을 해석해주고 재미와 감정전달에 집중할 필요가 있어요.

더불어 언제부터인가 정중한 표현이나 주어, 서술어 등을 모두 사용하는 표현이 배척받고 있습니다. 길게 말하는 사람을 보고 ‘노잼(재미가 없음)’이라 비웃거나, ‘아재(아저씨)’라고 놀리는 분위기가 생긴 것이죠. 시대의 흐름이 점점 빨라지면서 오직 목적어만으로 짤막하게 이야기하는 것이 만연해졌어요.

예능 프로그램 속 ‘자막이 나아가야 할 방향’에 대한 생각을 들려주세요.

정숙 작가

기본적으로 자막에는 반드시 바른말을 사용해야 한다는 점을 꼭 지적하고 싶어요. 프로그램을 제작하는 입장에서는 현장감을 전달하기 위해서나 실수로 맞춤법과 띄어쓰기에 어긋난 말들을 내보내게 되요. 문제는 시청자들은 있는 그대로 받아들인다는 것입니다. 전 국민을 대상으로 제작되는 예능 프로그램들은 올바르지 않은 표현에 대해 교화시킬 책임이 있다는 점을 꼭 명심해야 해요.

정숙 작가

기본적으로 자막에는 반드시 바른말을 사용해야 한다는 점을 꼭 지적하고 싶어요. 프로그램을 제작하는 입장에서는 현장감을 전달하기 위해서나 실수로 맞춤법과 띄어쓰기에 어긋난 말들을 내보내게 되요. 문제는 시청자들은 있는 그대로 받아들인다는 것입니다. 전 국민을 대상으로 제작되는 예능 프로그램들은 올바르지 않은 표현에 대해 교화시킬 책임이 있다는 점을 꼭 명심해야 해요.

또, 자막은 남용하게 되면 시청자들에게 생각할 거리를 주지 않는다는 단점이 있어요. 똑같은 사진에 ‘슬픔’, ‘기쁨’, ‘즐거움’, ‘분노’라고 표기해서 보여줬더니 사람들은 밑에 쓰여 있는 글자대로 인물의 감정을 파악했다는 실험 결과가 있었죠. 즐거운 사람의 사진도 아랫부분에 ‘분노’라고 쓰면 보는 사람의 생각을 차단하는 것입니다. 특히, 정서적, 감정적으로 덜 성숙한 성장기 어린이들에겐 더더욱 생각하고 상상할 여지를 차단하면 안 되겠지요.

마지막으로 한글을 사랑하는 국민과 작가 지망생들에게 할 말이 있다면?

정숙 작가

한글을 사용하고 공부하는 태도에서 가장 중요한 점은 바로 맞춤법이에요. 고등학교를 졸업하고 나면 맞춤법을 지적해주고 고쳐줄 사람이 아무도 없어요. 이에 대한 해결책은 꾸준한 독서입니다. 성인이 된 뒤에도 맞춤법을 공부할 수 있는 가장 좋은 방법은 책을 읽는 것이니까요.

정숙 작가

한글을 사용하고 공부하는 태도에서 가장 중요한 점은 바로 맞춤법이에요. 고등학교를 졸업하고 나면 맞춤법을 지적해주고 고쳐줄 사람이 아무도 없어요. 이에 대한 해결책은 꾸준한 독서입니다. 성인이 된 뒤에도 맞춤법을 공부할 수 있는 가장 좋은 방법은 책을 읽는 것이니까요.

한 가지를 더 꼽자면 긴 표현을 기피하는 시대가 됐으니 자신의 감정을 짧게 표현할 수 있는 단문장을 연습하는 것입니다. 저 역시 학생들을 가르치거나 기획안을 확인할 때마다 ‘자신의 생각을 짧게 표현하라’는 점을 강조합니다. 문장을 길게 나열하는 것보다는 한 줄로 요약했을 때 읽는 사람의 이해가 빨라진다는 점을 명심해야 할 것입니다.