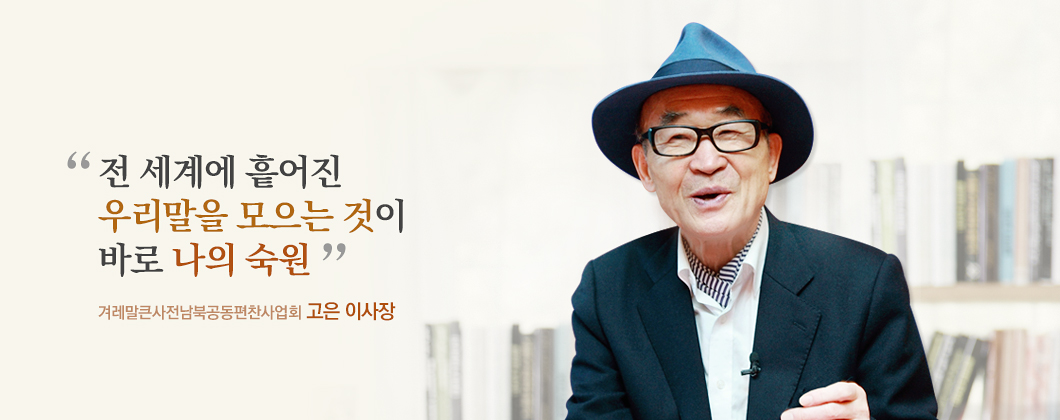

남과 북이 분단된 지도 어느덧 72년이란 긴 세월이 흘렀다. 세종대왕이 한글을 창제한 이래 제주도부터 두만강 유역의 국경 지역까지 우리 민족 모두 같은 한글을 사용했건만, 한국전쟁과 분단이라는 비극 속에서 한글 역시 각자 다른 모습으로 변화해왔다. 이에 겨레말큰사전남북공동편찬사업회는 남북이 서로 등진 채 걸어온 ‘시간의 벽’을 넘어서고, 통일의 그 날을 대비하고자 《겨레말큰사전》 출간에 온 힘을 쏟고 있다. 호국보훈의 달 6월을 맞아 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 고은 이사장을 만나 이야기를 나눴다.

Q. 이사장님께 한글은 어떤 의미인가요?

고은 이사장

먼저 국립한글박물관 온라인 소식지의 독자들을 만나게 돼 반갑습니다. 저는 모국어마저 잃어버렸던 일제 강점기에 태어났기 때문에 우리말의 소중함을 잘 알고 있습니다. 당시는 우리의 모국어를 상실한 시대였고, 한글의 실체마저 부정당했던 어두운 시기였지요. 1945년 광복의 기쁨과 함께 다시금 우리의 언어를 되찾았지만, 한국전쟁이 발발하면서 민족과 언어가 갈라진 채 긴긴 세월을 보내게 됐고요.

고은 이사장

먼저 국립한글박물관 온라인 소식지의 독자들을 만나게 돼 반갑습니다. 저는 모국어마저 잃어버렸던 일제 강점기에 태어났기 때문에 우리말의 소중함을 잘 알고 있습니다. 당시는 우리의 모국어를 상실한 시대였고, 한글의 실체마저 부정당했던 어두운 시기였지요. 1945년 광복의 기쁨과 함께 다시금 우리의 언어를 되찾았지만, 한국전쟁이 발발하면서 민족과 언어가 갈라진 채 긴긴 세월을 보내게 됐고요.

제가 평생 작품 활동을 할 수 있었던 건 우리말과 글이 있었기 때문입니다. 이러한 우리 말글의 고마움에 보답하고자, 지난 10여 년간 겨레말큰사전남북공동편찬사업회에 몸담으면서 세계에 흩어진 민족의 언어 유산을 한데 모으는 작업을 진행하고 있습니다.

Q. 겨레말큰사전남북공동편찬사업이 시작된 계기는 무엇인가요?

고은 이사장

아직까지는 남북한 사람이 만나도 별다른 통역 없이 대화할 수 있지만, 이대로 십 년, 이십 년이 흘러간다면 북한말 역시 전문 통역사가 필요한 수준의 외국어처럼 느껴질 것입니다. 같은 민족인데도 의사소통이 불가능해지는 것이지요. 분단 이후 북한은 평양말을 토대로 한 문화어(文化語)를 사용하고 있고, 남한은 서울말을 표준어로 사용하고 있는데, 거기에 더해 북한은 체제의 영향이 언어 안에 많이 녹아들어 갔어요. 북한의 사전에는 다양한 옛 우리말이 많이 남아 있다는 장점도 있지만요. 반면, 남한에서 쓰는 언어는 체제와 관계없이 자율적으로 변해 왔지만, 표준어를 제외한 다른 지역 언어는 쇠퇴의 길을 걸어왔어요. 그 틈이 더 벌어지기 전에 남북 간 언어의 이질화를 극복하고, 통일 이후 마주하게 될 세상을 위해 공통된 언어기반을 만들어야 할 시점이 된 것이죠.

고은 이사장

아직까지는 남북한 사람이 만나도 별다른 통역 없이 대화할 수 있지만, 이대로 십 년, 이십 년이 흘러간다면 북한말 역시 전문 통역사가 필요한 수준의 외국어처럼 느껴질 것입니다. 같은 민족인데도 의사소통이 불가능해지는 것이지요. 분단 이후 북한은 평양말을 토대로 한 문화어(文化語)를 사용하고 있고, 남한은 서울말을 표준어로 사용하고 있는데, 거기에 더해 북한은 체제의 영향이 언어 안에 많이 녹아들어 갔어요. 북한의 사전에는 다양한 옛 우리말이 많이 남아 있다는 장점도 있지만요. 반면, 남한에서 쓰는 언어는 체제와 관계없이 자율적으로 변해 왔지만, 표준어를 제외한 다른 지역 언어는 쇠퇴의 길을 걸어왔어요. 그 틈이 더 벌어지기 전에 남북 간 언어의 이질화를 극복하고, 통일 이후 마주하게 될 세상을 위해 공통된 언어기반을 만들어야 할 시점이 된 것이죠.

《겨레말큰사전》에는 남북한 말만 수록되는 게 아닙니다. 과거 우리 조상들이 북간도와 연해주, 중앙아시아 등으로 이주하면서 가져간 우리말들이 세계 곳곳에 퍼져있는데, 아직 동포 사회에 남아있는 지역어(방언)와 문헌어(시, 소설 등 문헌 자료에 나타난 어휘)까지 조사해 겨레의 모든 언어 유산을 집대성할 예정입니다.

▲ 겨레말 큰사전 공동편찬위원회 결성식

▲ 겨레말 큰사전 공동편찬위원회 결성식

▲ 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 고은이사장

▲ 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 고은이사장

Q. 《겨레말큰사전》 편찬작업이 상당 부분 진행된 걸로 알려져 있는데, 그동안의 제작 과정에 대해 알려주세요.

고은 이사장

《겨레말큰사전》은 남북한의 국어학자들이 머리를 맞대고 만드는 첫 번째 사전입니다. 지난 2005년 제1차 공동편찬회의를 시작으로 지금에 이르기까지 서울, 평양, 금강산, 중국 등지에서 총 23차례 만나 회의를 진행했지요.

고은 이사장

《겨레말큰사전》은 남북한의 국어학자들이 머리를 맞대고 만드는 첫 번째 사전입니다. 지난 2005년 제1차 공동편찬회의를 시작으로 지금에 이르기까지 서울, 평양, 금강산, 중국 등지에서 총 23차례 만나 회의를 진행했지요.

구체적으로는 ‘올림말(사전에 표제를 만들어 쉽게 풀이해 놓은 말)’을 선정하여 뜻풀이 작업을 진행해오고 있습니다. 남한의 《표준국어대사전》과 북한의 《조선말대사전》에 수록된 올림말에서 23만여 개의 어휘를 선별해 사전에 싣는 중입니다. 이와 함께 세계 각지에서 발굴한 새로운 어휘 10만여 개도 《겨레말큰사전》에 포함시킬 계획입니다.

그 밖에 자모 배열순서·띄어쓰기·외래어 표기·문장부호 등 남북한 간 이질화된 표기법을 통일하는 작업에서도 상당 부분 합일점을 찾아냈습니다. 아직 서로 견해차가 남아있는 두음법칙이나 사이시옷 문제 등도 추후 연구와 논의를 지속할 예정입니다.

| 남한 | 북한 | 《겨레말큰사전》 | |

|---|---|---|---|

| 초성 | ㄱㄲㄴㄷㄸㄹㅁㅂ ㅃㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎ |

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅈ ㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉㅇ |

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇ ㅈㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ |

| 중성 | ㅏㅐㅑㅒㅓㅔㅕㅖ ㅗㅘㅙㅚㅛㅜㅝㅞㅟㅠㅡㅢㅣ |

ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠ ㅡㅣㅐㅒㅔㅖㅚㅟㅢㅘㅝㅙㅞ |

ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠ ㅡㅣㅐㅒㅔㅖㅘㅚㅙㅝㅟㅞㅢ |

| 종성 | ㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄹㄺㄻㄼㄽㄾㄿ ㅀㅁㅂㅄㅅㅆㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ |

ㄱㄳㄴㄵㄶㄷㄹㄺㄻㄼㄽㄾㄿㅀ ㅁㅂㅄㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎㄲㅆ |

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ ㄲㄳㄵㄶㄺㄻㄼㄽㄾㄿㅀㅄㅆ |

※ 출처 : 겨레말큰사전 홈페이지

Q. 《겨레말큰사전》 편찬사업을 진행하는 과정에서 어려움도 많았을 것 같은데요?

고은 이사장

대한민국 국회에서 겨레말큰사전남북공동편찬사업 관련 법안이 통과된 뒤 곧바로 남북 간 수차례 만남을 가졌는데, 처음 남과 북의 학자들이 마주 앉았을 때는 서먹하기도 했고 토론 과정에서 얼굴을 붉힌 일도 있었어요. 그러면서도 ‘서로 합의한다’는 원칙을 뜨겁게 유지해 그간 많은 성과를 이뤄냈습니다. 2000년대 중반까지만 해도 남과 북은 활발하게 교류를 이어가고 있었고, ‘통합된 모국어 사전을 만드는 것이 통일을 향한 첫걸음이 된다’는 점에 큰 공감대가 형성돼 있었기 때문에 가능한 일이었던 것 같습니다.

고은 이사장

대한민국 국회에서 겨레말큰사전남북공동편찬사업 관련 법안이 통과된 뒤 곧바로 남북 간 수차례 만남을 가졌는데, 처음 남과 북의 학자들이 마주 앉았을 때는 서먹하기도 했고 토론 과정에서 얼굴을 붉힌 일도 있었어요. 그러면서도 ‘서로 합의한다’는 원칙을 뜨겁게 유지해 그간 많은 성과를 이뤄냈습니다. 2000년대 중반까지만 해도 남과 북은 활발하게 교류를 이어가고 있었고, ‘통합된 모국어 사전을 만드는 것이 통일을 향한 첫걸음이 된다’는 점에 큰 공감대가 형성돼 있었기 때문에 가능한 일이었던 것 같습니다.

하지만 시간이 지나면서 일련의 사건 등으로 남북 간 긴장이 고조되었고 서로 만나기조차 어렵게 되었습니다. 앞으로 다시금 남북 왕래의 물꼬가 트이면 사전 편찬에 박차를 가할 수 있으리라 생각합니다. 2019년에 사전을 편찬하겠다는 목표로 달려온 현재 약 75%가량 편찬 작업이 완료된 상태입니다. 우리 국민에게 먼저 공개될 《겨레말큰사전》은 웹(web) 사전 형태가 될 것입니다. 이후 남북이 상세한 합의 과정을 거쳐 완전한 의견 합일을 이룰 때 종이사전을 출판할 계획입니다.

▲ 겨레말큰사전공동편찬위원회 제13차 회의를 진행하고 있는 고은 이사장

▲ 겨레말큰사전공동편찬위원회 제13차 회의를 진행하고 있는 고은 이사장

Q. 마지막으로 ‘고은 시인에게 한글이란’ 무엇인지 말씀해주세요.

고은 이사장

세종대왕께서 한글을 창제한 이래로 우리 말과 글은 겨레의 실체를 유지하는 기반이 돼 왔어요. 한글이 없었다면 지금의 대한민국은 꿈도 꿀 수 없었겠지요. 전혀 다른 모습이 되었을 것입니다. 저는 언어가 없던 식민지시대에 태어났으면서도 지금까지 한글을 가지고 살아왔기 때문에 한글에 대한 애착이 누구보다 큽니다. 한글을 단지 ‘우리의 문자’라고만 생각하기보다는 나의 영혼, 혹은 종교라는 신념을 갖고 있는 거지요. 그래서 한글에 은혜 갚는 심정으로 더욱 완성도 높은 《겨레말큰사전》을 편찬해 내려고 합니다. 개인적으로는 ‘마지막까지 안고 갈 숙원사업’이라고 말하고 싶어요.

고은 이사장

세종대왕께서 한글을 창제한 이래로 우리 말과 글은 겨레의 실체를 유지하는 기반이 돼 왔어요. 한글이 없었다면 지금의 대한민국은 꿈도 꿀 수 없었겠지요. 전혀 다른 모습이 되었을 것입니다. 저는 언어가 없던 식민지시대에 태어났으면서도 지금까지 한글을 가지고 살아왔기 때문에 한글에 대한 애착이 누구보다 큽니다. 한글을 단지 ‘우리의 문자’라고만 생각하기보다는 나의 영혼, 혹은 종교라는 신념을 갖고 있는 거지요. 그래서 한글에 은혜 갚는 심정으로 더욱 완성도 높은 《겨레말큰사전》을 편찬해 내려고 합니다. 개인적으로는 ‘마지막까지 안고 갈 숙원사업’이라고 말하고 싶어요.