박물관 소식

조선의 궁중음악 통해 알아보는 우리 악기와 한글 노래

<한글도서관 책사람 강연 : 조선시대 음악책, 악학궤범 이야기>

이윤아 / 국립한글박물관 한글도서관 사서연구원

《악학궤범》은 어떤 책인가요?

《악학궤범》은 성종 24년인 1493년에 제작된 음악책입니다. 목판본으로 모두 9권 3책으로 되어있어요. 고려 이후부터 성종 때까지의 음악에 대한 이론과 악기 설명, 음악 형식, 궁중 무용, 연주할 때 입는 옷의 설명 등 음악에 대해 자세히 기록하고 있어 아주 귀중한 음악 유산입니다. 기존의 음악 관련 문헌이 가사의 내용이 주가 되거나 악곡을 수록한 악보집의 형태였다면 《악학궤범》은 음악이론과 제도 및 법식을 주로 다루어 전통음악의 법전과도 같은 문헌이라고 할 수 있습니다.

음악책이라고 보기 보다는 백과사전에 가깝게 잘 정리된 책인데 어떻게 이런 책이 나올 수 있었는지 그 배경이 궁금합니다.

당시 음악을 관장하던 기관인 장악원의 의궤와 악보가 오래되어 헐었고, 요행히 남은 것들도 틀려 그것을 바로잡기 위해 책을 펴냈다고 합니다.

좋은 음악도 귀를 스쳐 지나가면 곧 없어지고, 없어지면 흔적이 없는 것이 마치 그림자가 형체가 있으면 모이고 형체가 없어지면 흩어지는 것과 같다. 그러나 악보가 있으면 음의 느리고 바른 것을 알 수 있고, 그림이 있으면 악기의 형상을 분변할 수 있으며, 책이 있으면 시행하는 법을 알 수 있을 것이다. 이것이 신 등이 졸렬함에도 불구하고 이 책을 편찬한 이유이다.<악학궤범 서문 中>

조선시대 음악을 관장하는 장악원의 이야기도 조금 부탁드려요.

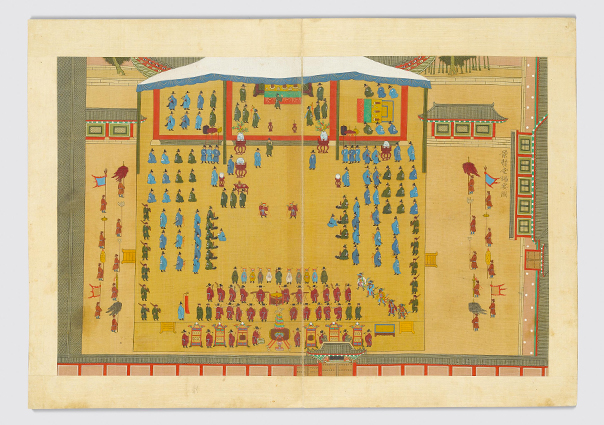

조선의 음악은 예와 함께 의례의 핵심이었기 때문에 조선의 대표적인 음악기관이었던 장악원의 역할은 아주 중요했습니다. 각종 왕실 행사, 제례, 연향, 조회, 군사의례 등 왕이 활쏘기를 할 때까지도 음악인들이 동원되었기에 1년 내내 쉴 틈이 없었다고 합니다.

성종 대에 편찬된 《경국대전》에 의하면, 장악원 소속 음악인의 수는 ‘아악 악사 2명, 악생 297명, 속악 악사 2명, 악공 518명, 가동 10명’이었습니다. 후보생을 포함하면 981명에 이르는 대규모였답니다. 이런 장악원의 최고 책임자는 제조라고 했는데 음악인이 아닌 행정관리자였습니다. 전문 음악인이 아니어서 악공이나 악생의 연주 실력을 구분하기 어려웠고 후에 음률이 뛰어난 성현을 천거하여 《악학궤범》의 주요 저자인 성현이 장악원의 제조로 발탁됐습니다.

▲ <경현당석연도> 장악원 악대(하단)

▲ <경현당석연도> 장악원 악대(하단)

*이뮤지엄에 공개된 국립중앙박물관 자료

아악, 당악, 향악이라는 용어가 생소한데 어떻게 분류하는 건지 알려주세요.

궁중의 제사 음악인 아악, 당나라와 송나라에서 유입된 음악인 당악, 우리나라에서 만들어진 음악인 향악 이렇게 분류할 수 있습니다.

《악학궤범》에 나오는 악기로는 어떤 악기들이 있나요?

방향, 편경, 슬, 금, 지, 해금, 편종, 훈, 소, 부, 적, 박, 진고, 축, 어 등이 있어요. 이 중에서 우리가 잘 알지 못하는 악기 몇 가지를 소개해 드릴게요.

축

네모난 절구처럼 생긴 악기로 음악의 시작을 알리는 역할을 하며 해가 뜨는 동쪽에 놓습니다. 축은 땅과 하늘을 열어 음악을 시작한다는 뜻을 알리는 악기입니다.

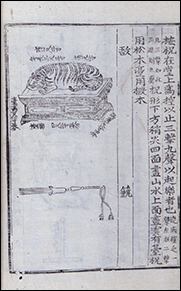

어

음악의 끝을 알리는 악기로 호랑이 나무 조각상 등에 톱니 모양의 나무 조각이 일렬로 27개가 박혀 있고 대나무 채로 목을 세 번 치고, 등을 드르륵 세 번 훑어 내리면 음악이 끝났다는 것을 알리는 악기랍니다. 어는 악단에서 해가 지는 서쪽에 두어 음악의 끝을 알립니다.

편경

ㄱ자 모양으로 된 16개의 돌을 매달아 만든 악기예요. 돌로 만든 편경은 모든 악기의 음을 맞출 때 기준이 되는 악기입니다.

▲ 축

▲ 축

▲ 어

▲ 어

▲ 편경

▲ 편경

요즘 음악을 전공하는 사람들은 기본적으로 피아노를 익힌다고 합니다.

그 당시에도 꼭 배워야하는(음악의 기본이 되는) 악기가 있었을까요?

성현의 《용재총화》에는 '사서인은 음악을 배울 때 반드시 비파를 먼저 배워야 한다'고 기록하고 있어요. 악공 선발을 위한 시험에서 비파는 필수 악기이기도 했고요.

한글로 쓰였다는 노랫말은 어떤 것인가요?

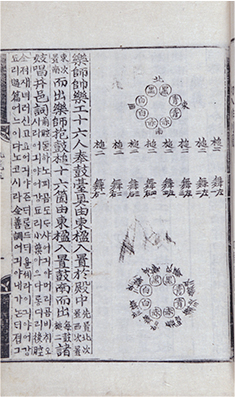

《악학궤범》의 몇몇 노랫말이 한글로 쓰였어요. 한글이 나오는 부분은 권2의 속악제사음악, 권5의 향악정재를 설명하고 있는 부분인데요. 특히 1444년에 세종이 《훈민정음》을 창제하고 그 이듬해인 1445년에 최초의 한글 작품인 《용비어천가》가 쓰였는데, 《악학궤범》에는 《용비어천가》를 노랫말로 하여 부르는 음악이 소개돼 있어요. 또한 백제의 민요로 조선시대까지 이어지는 <정읍사>의 한글 노랫말도 수록되어 있습니다. 그밖에 <아박무>, <무고>, <처용무> 등의 궁중정재를 출 때 노래하는 한글 노랫말 등이 있습니다. 한글가사를 기록한 최초의 자료로 국문학분야에서 귀중한 사료로 사용됩니다. 백제 때 정읍에 사는 행상인의 아내가 남편의 안위를 걱정해 보른 노래 <정읍사>를 한번 살펴보겠습니다.

▲ 악학궤범 정읍사

▲ 악학궤범 정읍사

《악학궤범》 원문은 어디서 볼 수 있을까요?

《악학궤범》은 한글박물관에서 소장중인 유물은 아닙니다. 서울대학교나 국립중앙도서관에 소장되어 있는데요. 디지털한글박물관에서는 국립중앙도서관 소장본을 볼 수 있도록 제공하고 있습니다. 또한 한글박물관을 방문하신다면 1층 한글도서관 옛한글책 서가에 《악학궤범》 영인본이 있으니 직접 넘겨보며 살펴볼 수 있습니다.

▲ 한글도서관 사진

▲ 한글도서관 사진

《악학궤범》이 이제 조금은 친근하게 느껴지시나요? 음악 학자이자 한국공연문화학회 송지원 회장님의 이야기를 통해 생생하고 깊이 있는 《악학궤범》을 만나고 싶으신 분은 11월 책사람 강연을 신청해주세요.

<참고 자료>

송지원, 『조선의 오케스트라, 우주의 선율을 연주하다』 (추수밭, 2013)

송지원, 『한국음악의 거장들』 (태학사, 2012)

윤성현, 『가려 뽑은 고려 노래』 (현암사, 2011)

이영민, 『흥과 멋을 돋우는 신명 나는 우리 악기』 (주니어RHK, 2013)

*본문에 사용된 《악학궤범》 이미지는 디지털한글박물관에서 제공하는 국립중앙도서관 소장본을 사용했습니다.