‘남북한 언어의 이질성 극복을 위하여’라던가 ‘남북한 언어의 동질성 회복을 위하여’ 등의 제목을 가진 글을 종종 본다. 이 말은 남북한의 언어가 극도로 이질화되었음을 전제로 하는 말이지만, 실제로 남북한의 언어와 문자는 서로 의사소통에 큰 장애가 될 정도로 다르지 않다. 서울 사람이 경상도 사람이나 전라도 사람 또는 충청도 사람을 만났을 때에 일어날 수 있는 의사소통의 장애 정도라고 할 수 있다. 남북한 언어의 차이는 방언 차이일 뿐이기 때문이다.

한글 사용도 마찬가지이다. 어문규범(남한은 ‘한글맞춤법’이라고 하지만 북한은 ‘조선어 어문규범’이라고 한다)이 다르다고 해서 의사소통에 큰 방해가 되지 않는다. 북한 사람이 남한 사람의 글을 읽고 이해하지 못하거나, 남한 사람이 북한의 글을 보고 이해 못하는 경우는 거의 없다. ‘료리, 녀성’처럼 어두에 ㄹ과 ㄴ을 쓰는 문제와 ‘냇가, 햇빛’을 ‘내가, 해빛’처럼 쓰는 ‘사이시옷’의 문제 등이 있지만 서로 이해하는 데에는 큰 문제가 되지 않는다.

이 글은 이러한 전제에서 시작된다. 이 글에서 제시하는 한글 사용의 차이도 극대화시키지 않기를 바랄 뿐이다.

문자의 명칭

북한에서는 1948년까지만 해도 ‘한글’이란 말을 사용하였지만(1948년에 북한에서 간행된 박상준 저 『조선어문법』에 ‘한글과 한자’, ‘한글의 자모’란 장이 있다), 1949년부터 ‘조선글’이라고 하여 왔다(1949년부터 일반 출판물에서 한자가 쓰이지 않게 되었다). 북한에서 ‘한글’은 ‘조선 인민의 고유한 민족 글자 훈민정음을 달리 이르는 말’(조선말대사전)이다, 즉 ‘한글’은 현재 우리가 사용하는 문자의 명칭이 아니라 ‘훈민정음’의 별칭으로 알려져 있다.

북한에서는 1948년까지만 해도 ‘한글’이란 말을 사용하였지만(1948년에 북한에서 간행된 박상준 저 『조선어문법』에 ‘한글과 한자’, ‘한글의 자모’란 장이 있다), 1949년부터 ‘조선글’이라고 하여 왔다(1949년부터 일반 출판물에서 한자가 쓰이지 않게 되었다). 북한에서 ‘한글’은 ‘조선 인민의 고유한 민족 글자 훈민정음을 달리 이르는 말’(조선말대사전)이다, 즉 ‘한글’은 현재 우리가 사용하는 문자의 명칭이 아니라 ‘훈민정음’의 별칭으로 알려져 있다.

북한에서 ‘한글’이란 단어를 쓰지 않는 이유는 ‘한글’이 ‘한국의 글’이고 ‘한국’은 ‘대한민국의 줄인말’로 인식하고 있기 때문이다. ‘한글’은 ‘한나라글’, 곧 ‘한국의 글’을 줄인 말이라는 사실은 맞지만, ‘한국’이 ‘대한민국’의 약어라는 인식은 잘못된 것이다. 국립국어원에서 편찬한 『표준국어대사전』에 ‘한국’을 ‘대한제국을 줄여 이르는 말’이라고 풀이하고 있는데, 이것은 잘못이다. ‘한국’은 ‘삼한국(三韓國)’의 줄인 말이다. 중국의 진수(陳壽)가 280- 289년 사이에 편찬한 것으로 알려진 『삼국지』의 ‘위지 동이전’(魏志 東夷傳)에 “辰韓在馬韓之東 其耆老傳世自言 古之亡人避秦役 來適韓國”(진한은 마한의 동쪽에 있다. 그 노인들이 세상에 전하여 스스로 말하기를 옛날에 진나라 노역을 피하여 온 사람이 한국에 왔다) 이란 기록에서 ‘한국(韓國)’이란 단어를 확인할 수 있다. 이 ‘한글’에 대립시키기 위해 만든 말이 ‘조선글’이다. ‘한국의 글’이 ‘한글’이면 ‘조선의 글’이 ‘조선글’이기 때문이다.

이러한 명칭 차이를 해결하기 위한 남북한 학자들의 토의에서 우리나라 문자 이름을 ‘정음’이라고 하자는 김일성종합대학의 김영황 교수의 제안이 있었으나 채택되지 않은 적이 있다. 이미 국제표준기구(ISO)에 코드 이름이 ‘Hangul’(Hangeul이 아님)로 등재되어 있고 전 세계적으로 ‘한글’이 알려져 있어서 남북이 통일되었을 때에 문자 명칭은 ‘한글’로 통일될 것으로 예견된다.

자모의 명칭

한글 자모의 명칭 중에서 모음 자모의 명칭은 남북한이 같지만 몇몇 자음 자모에서 남북한이 차이를 보인다. ‘ㄱ, ㄷ, ㅅ’과 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’이 ‘기역:기윽, 디귿:디읃, 시옷:시읏, 쌍기역:된기윽, 쌍디귿:된디읃, 쌍비읍:된비읍, 쌍시옷:된시읏, 쌍지읒:된지읒’ 등으로 갈린다.

남한에서는 1527년에 최세진이 훈몽자회 범례에서 보인 ‘ㄱ 其役, ㄷ 池 , ㅅ 時

, ㅅ 時 ’의 내용을 그대로 옮긴, 1933년에 조선어학회에서 제정한 한글맞춤법통일안의 내용을 따른 반면, 북한에서는 자모의 초성으로 쓰이는 글자와 종성으로 쓰이는 글자를 동일하게 하고 초성일 경우에는 ‘이’로, 종성일 때에는 ‘으’로 통일시킨 것이다. 남한은 전통을 따른 것이고 북한은 체계를 따른 것이다. 북한에서 ‘ㄲ’ 등에 ‘쌍’이란 말 대신에 ‘된’을 붙이고 있는데 남한은 자형을 고려하고 북한은 그 음을 고려하였기 때문이며, 동시에 한자어인 ‘쌍(雙)’을 배제하고 고유어인 ‘된’을 쓰기 위한 것이었다. 한편 북한에서는 자음 자모 이름에 ‘그, 느, 드, 르, 므, 브, 스, 으, 즈, 츠, 크, 트, 프, 흐’로 부를 수 있도록 하였으나 실제로는 거의 사용되지 않는 것으로 보인다.

’의 내용을 그대로 옮긴, 1933년에 조선어학회에서 제정한 한글맞춤법통일안의 내용을 따른 반면, 북한에서는 자모의 초성으로 쓰이는 글자와 종성으로 쓰이는 글자를 동일하게 하고 초성일 경우에는 ‘이’로, 종성일 때에는 ‘으’로 통일시킨 것이다. 남한은 전통을 따른 것이고 북한은 체계를 따른 것이다. 북한에서 ‘ㄲ’ 등에 ‘쌍’이란 말 대신에 ‘된’을 붙이고 있는데 남한은 자형을 고려하고 북한은 그 음을 고려하였기 때문이며, 동시에 한자어인 ‘쌍(雙)’을 배제하고 고유어인 ‘된’을 쓰기 위한 것이었다. 한편 북한에서는 자음 자모 이름에 ‘그, 느, 드, 르, 므, 브, 스, 으, 즈, 츠, 크, 트, 프, 흐’로 부를 수 있도록 하였으나 실제로는 거의 사용되지 않는 것으로 보인다.

남북한의 학자들이 만나 자모 명칭을 통일하려 할 때에는 북한의 명칭이 합리적이어서 그 의견에 따라 통일시키려고 하였다.

한글 자모의 수와 컴퓨터 자판

남한의 한글맞춤법과 북한의 조선말규범집(1988년)에서 규정한 한글 자모의 수가 다르다. 남한이 24자인데 비해 북한은 40자이다. 남한은 기본 자모로 자음 ‘ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ,ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ’의 14자와 모음 ‘ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ’의 10자를 합쳐서 24자이다. 이에 비해 북한은 위의 24자 이외에 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’의 5자와 ‘ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅚ, ㅟ, ㅢ, ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ’의 11자를 합쳐 모두 40자이다. 남한에서는 두 개 이상의 자모를 아울러서 적는 글자는 제외한 반면, 북한은 소위 겹자모까지도 자모 수에 넣었기 때문이다. 그러나 자모수를 24자로 하건 40자로 하건 정보화 작업에서 약간의 혼선이 보인다. 곧 컴퓨터의 자판에 있는 한글 자모는 31개이기 때문이다. 현재 남한과 북한의 컴퓨터 자판에 있는 한글 자모 수는 남한에서 규정한 한글 자모 수인 24개에 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’과 ‘ㅐ, ㅔ’가 더 첨가된 31자이다. 남한에서는 ㄲ 등의 5자와 ‘ㅐ, ㅔ’가, 북한에서는 겹모음자들이 빠져 있는 것이어서 기본 자모는 31자로 정하는 것이 바람직하다. 남한과 북한의 컴퓨터 한글 자판은 약간의 차이가 있다. 그리고 남북이 합의한 공동자판은 이 남북한의 자판을 수정한 것이다.

▲ 남한의 컴퓨터 한글 자판(KS 5715 건반)

▲ 남한의 컴퓨터 한글 자판(KS 5715 건반)

▲ 북한의 컴퓨터 한글 자판(국규 9265-93 건반)

▲ 북한의 컴퓨터 한글 자판(국규 9265-93 건반)

▲ 남북이 합의한 공동자판(1996년 우리말 컴퓨터처리 국제학술대회)

▲ 남북이 합의한 공동자판(1996년 우리말 컴퓨터처리 국제학술대회)

한글 자모의 배열순서

남한의 한글 자모 배열순서는 한글맞춤법 제4항 [붙임 2]에 의거하여 자음 자모는 ‘ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ’, 모음 자모는 ‘ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ’로, 받침자모는 ‘ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㅀ ㅁ ㅂ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ’으로 배열하고 있다. 이에 비해 북한에서는 자음 자모는 ‘ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ’으로, 모음 자모는 ‘ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅢ ㅘ ㅝ ㅙ ㅞ’로 배열하고 있다. 남한에서는 홑자모와 겹자모를 통합하여 배열하고 있음에 비하여 북한에서는 홑자모와 겹자모를 분리하여, 먼저 홑자모를 배열하고 그 뒤에 겹자모를 배열한다. 기억을 편하게 하거나 사전에서 검색을 용이하게 하기 위해서는 북한의 배열방식이 바람직하지만, 받침 자모에서는 통일성을 잃어서 문제가 발생할 수 있다. 예컨대 ‘낙, 낚, 낛, 난, 낝, 낟’을 배열할 때 북한식으로 배열하면 ‘낙, 난, 낟, 낚, 낛, 낝’이 될 것이기 때문이다.

특히 사전에서의 배열 순서에서 ‘ㅇ’은 남한에서는 ‘ㅅ’ 다음에 배열하지만 북한에서는 ㅎ 의 뒤, 즉 맨 마지막에 배열한다. ‘ㅇ’은 초성일 때에는 음가가 없기 때문이다. 조선말규범에서 ‘ㅇ’이 ‘ㅅ’ 다음에 배열되어 있는 것은 이 ‘ㅇ’이 종성으로 음가를 가지고 있을 때이지만, 사전배열에서는 초성을 중심으로 검색할 수 있도록 하였기 때문에 ‘ㅇ’이 음가가 없어서 맨 마지막에 배열되는 것이다.

1996년에 개최된 우리말 컴퓨터처리 국제학술대회에서 한글 자모 배열순서의 통일안이 마련된 적이 있는데, 그것은 다음과 같다.

자음 : ㄱ, ㄱㅅ, ㄴ, ㄵ, ㄶ, ㄷ, ㄹ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅁ, ㅂ, ㅄ, ㅅ, ㅇ, ㅈ. ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ. ㅎ, ㄲ ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

모음 : ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ, ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅝ, ㅞ, ㅟ, ㅢ

한글 서체의 분류

남한의 한글 서예 부분에서 한글 서체는 훈민정음해례본체(또는 판본체), 궁체, 민체로 분류하는 것이 일반적이다. 그러나 북한에서는 백두혈통의 서체와 일반 서체의 두 가지 기준에서 한글 서체를 분류하고 있다. 하나는 김일성(북한에서는 수령님으로 통한다), 김정일(북한에서는 장군님으로 통한다), 김정숙(북한에서는 동지라고 한다)의 서체를 각각 ‘태양서체’, ‘백두산서체’, ‘해발서체’라고 한다. 그러나 일반인들의 서체는 ‘남필, 녀필, 머슴방체, 궁체’로 구분하고 있다.

지난 4월에 판문점에서 김정은 위원장이 방명록에 쓴 글씨는 일종의 태양서체에 해당하는 것이다.

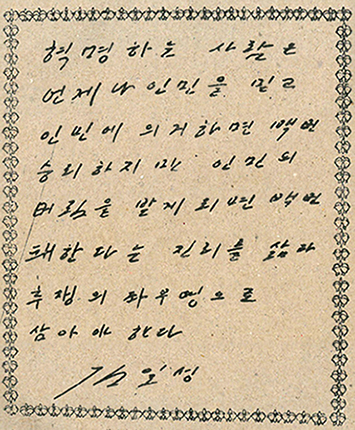

▲ 태양서체(김일성 글씨)1)

▲ 태양서체(김일성 글씨)1)

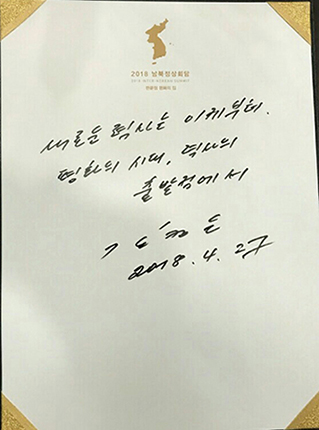

▲ 김정은 글씨

▲ 김정은 글씨

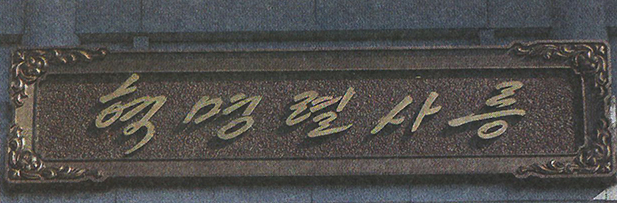

▲ 백두산서체(김정일 글씨)2)

▲ 백두산서체(김정일 글씨)2)

남체는 서예에 능한 남자들의 손에 의하여 쓰인 글씨로서 박력 있고 꼿꼿하면서도 결구의 변화가 많은 것이다. 여필은 여성들에 의해 쓰인 글씨로서 예술성이 풍부한 부드럽고 여성적인 글씨를 말한다. 궁체는 왕궁 안의 궁녀들에 의해 발전된 글씨이며, 머슴방체는 하인들과 평민들에 의하여 쓰인 글씨를 말한다. 이상은 박영도(2008), 조선 서예발전사, 과학백과사전편찬실을 참고한 것이다.

1) 오환성(1991), 주체서예, 문학예술종합출판사

2) 박영도(2008), 조선 서예발전사, 과학백과사전출판사.

한글 자형

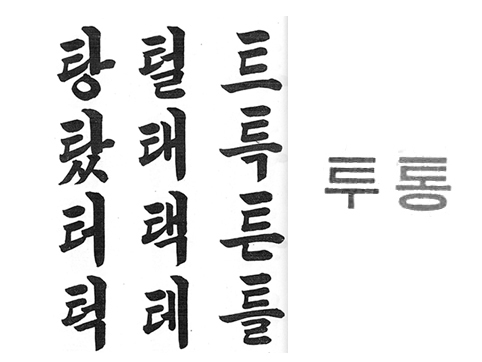

남북한에서 각각 만든 한글 서체들은 한글을 이해하는 사람이라면 누구나 다 이해할 수 있다. 그러나 자형에 차이가 있는 한글 자모가 있다. 그것은 ‘ㅌ’이다. ‘ㅌ’은 훈민정음 창제 당시의 형태는 ㄷ에다가 가운데에 한 획을 가획한 형태이다. ㅌ이 ㄷ 위에 한 획을 더한 것처럼 쓰이기 시작한 것은 17세기 말부터이지만 일반화된 것은 18세기였다. 남한의 일반출판물에서는 두 가지 형태가 다 쓰이지만, 표준으로 정한 것은 ㅌ이어서 교과서에서는 이 자형을 쓰고 있다. 그러나 북한에서는 ㅌ보다 ㄷ 위에 한 획을 더한 형태를 쓰고 있다. 아래 붓글씨로 쓴 ‘ㅌ’ 자와 활자 폰트의 ‘ㅌ’ 자에서 확인할 수 있다.

▲ 참고: 최원삼(1985), 붓글씨, 교육도서출판사

▲ 참고: 최원삼(1985), 붓글씨, 교육도서출판사

한글 사용에서 남한과 북한이 차이가 나는 것은 어문규범이다. 그러나 이에 대한 설명은 많은 지면을 차지하므로 여기에서는 다루지 못하였다. 마찬가지로 북한의

한글 창제 기념일에 대한 것도 양력으로 환산해서 1월 15일로 한다는 설이 있지만, 확인되지 않은 것이어서 다루지 않았다.

결론적으로 말해서 한글 사용에 있어서 남한과 북한 사이의 차이는 있지만, 의사소통에 방해가 되는 것은 많지 않고, 통일이 되었을 때에는 지금까지의 남북한 언어학자들의 노력에 의해 한글과 국어에 관한 모든 것이 쉽게 통일이 될 것으로 보인다. 그리하여 ‘이질성 극복’이니, ‘동질성 회복’이니 하는 말이 필요 없게 될 것으로 생각한다.

홍윤표 전 연세대학교 국어국문학과 교수

국어학회 회장, 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 남측편찬위원회 위원장, 국어심의회 언어정책분과위원회 위원장, 한국사전학회 회장 등을 역임하셨고 국립한글박물관 개관위원회 위원장으로 일하셨습니다. 저서로는 ≪한글≫, ≪국어사 자료 강독≫, ≪한글 이야기≫ 1, 2, ≪살아있는 우리말의 역사≫ 등 다수가 있습니다.

| 한글 나누기의 지난 기사 | |

|---|---|

| [2018. 05. Vol.58] | 세종대왕 탄신지 복원과 보존에 대해 듣다 |

| [2018. 05. Vol.58] | 세종, 참을 수 없는 것을 참아내며 ≪훈민정음 해례본≫을 만들다! |

| [2018. 04. Vol.57] | 지속적인 한글디자인 실험의 장, “한글실험프로젝트” <소리×글자: 한글디자인>전 개최 |

| [2018. 04. Vol.57] | 한글과 여성 지식 |

| [2018. 03. Vol.56] | 한글, 무형문화유산 지정의 의미 |

| [2018. 03. Vol.56] | 현대 한글의 일상 속 모습, 새롭게 들여다보기 |