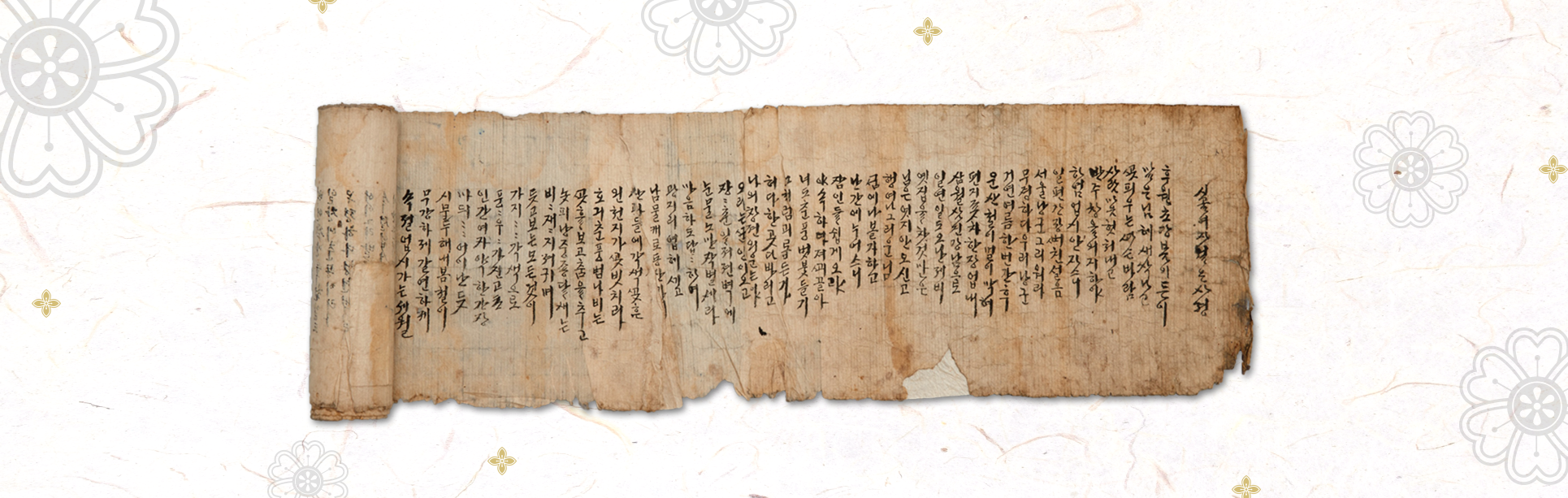

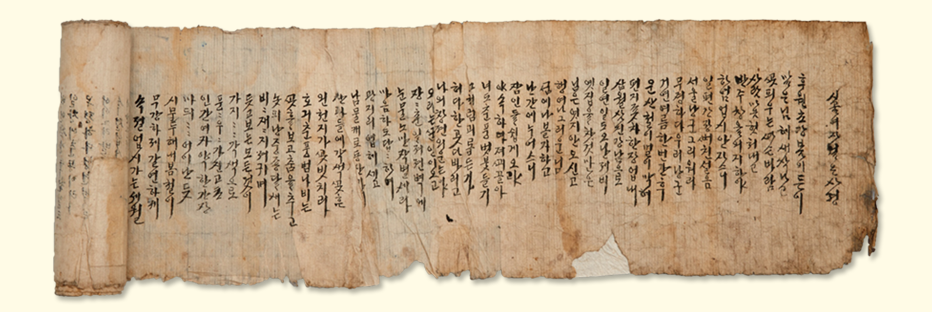

<시골여자 셜은 사정>은 근대 시기 창작된 규방가사이다. 본가에 아내를 남겨두고 공부하러 떠난 남편이 편지 한 장 없이 3년 만에 돌아와서 이혼을 요구하자 스스로를 시골여자 표현하며, 그 서러움을 드러낸 작품이다.

시집에서 남편 없이 7~8년을 며느리로 사는 어려움은 말할 필요가 없을 것이다. 결혼하는 날에야 얼굴을 본 남편에게 무슨 사랑이 있을 것 같냐 만은 시골여자는 ‘일편간장 맺친설움 서울낭곤 그리워라’라며 항상 남편이 오기만을 기다렸다. 결혼을 해서 아이도 낳고 싶었으나 뜻을 이루지 못한 채 시부모님 봉양만 7~8년째이다. ‘저녁밥이 늦었다고 화를내며 야단’인 시어머니의 구박에도 서방님만 오면 모든 고생이 끝날 것이라는 절박한 믿음으로 낭군님을 기다렸다. 그러나 3년 만에 돌아온 낭군은 이혼을 요구했고 시골여자의 마음은 무너져 내렸다.

이혼을 통보받은 시골여자가 할 수 있는 일은 고작 ‘반짝이는 저기별이 나의 한을 멀리멀리’ 실어 주어 ‘우리님께 말해’주길 간절히 기도하는 것뿐이었다. 당장이라도 쫓아가 드잡이라도 하면 속 시원하겠지만 시골여자는 그런 용기가 없다. 저 별이 나의 한을 말만 해준다면 ‘임도 역시 사람이라 눈물있는 임이시고 피있는 님’이시라면 ‘내 설움 알고 동정하리라’라며 끝까지 낭군을 믿으며 삶을 버텨내고 있다.

이 작품은 이혼을 맞닥뜨린 여성의 개인적 차원의 슬픔을 담은 노래로 보이지만 그 이면에는 ‘신’과 ‘구’의 갈등으로 요동치던 시대의 고민이 담겨 있는 작품이다. 근대는 새로움이 물밀 듯이 몰려온 시기로 새로운 것은 좋은 것이라는 인식이 널리 퍼져있었다. 신문명, 신문물, 신학문, 신교육 등 ‘신(新)’자가 앞다투어 붙으며 널리 널리 확산되었다. 심지어 여성도 ‘신’과 ‘구’로 갈리어 구여성과 신여성을 나누어 어느 쪽은 찬양의 대상이 되고 어느 쪽은 시대의 퇴물로 취급되기도 했다.

근대의 유명한 지식인들 중에는 집안에서 맺어준 여자와 억지 결혼을 하고 본인은 서울로 와 신여성과 사랑에 빠져 고향에 남겨진 부인은 가사 속 시골여자처럼 소외되었다. ‘메밀꽃 필 무렵’의 작가 이효석도 비슷한 경험을 한 지식인 중 한 명이었다. 자유연애가 유행하던 1920~30년대에 집안에서 억지로 맺어준 여성과 사는 것을 용납할 수 없었던 지식인들은 자신을 이해해주고 대화가 통하는 신여성에 매료되었다. 당시 <신여성>이란 여러 잡지가 등장했을 정도로 신여성은 새롭게 부상했고, 신문물을 받아들인 지식인들에게 신여성은 매력적으로 다가왔을 것이다.

근대기 지식인들이 앞다투어 받아들인 신문물과 사상 덕분에 조선에는 새로운 인류 ‘신여성’이 탄생했다. 여성을 두고 ‘신’과 ‘구’로 나누어 분류하는 것 자체가 이상한 일이지만 그 시대 나름의 사명과 이유가 있었을 것이다. 신문과 잡지에서 신여성이 여성의 모범으로 떠오르자 자연스레 구여성의 설 자리는 좁아졌다. 그럼에도 불구하고 구여성의 목소리를 담아 실어 날라주었던 규방가사가 있어, 시골여자의 서러운 사정이 지금 우리에게 전달될 수 있었다. 조선 후기부터 활발하게 창작·향유된 규방가사는 ‘신’과 ‘구’를 구별하지 않고 한글을 쓸 줄 아는 여성이라면 누구든지 그 목소리를 날라주었던 따듯한 문학이었다.

작성자: 서주연(전시운영과 학예연구사)