『삼강행실도언해』

한글과 그림으로 쉽게 읽고 이해하는 유교의 덕목

『삼강행실도언해』

1428년, 세종대왕과 조선 사회를 큰 충격에 빠뜨린 사건이 일어납니다. 김화라는 사람이 자신의 아버지를 죽이는 사건이 발생했던 것입니다. 세종대왕은 김화에게 큰 벌을 내리고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 백성들을 교육하기 위해 『삼강행실도(三綱行實圖)』를 편찬하라는 명을 내립니다. 세종의 명을 받아 집현전 학사들이 중국과 우리나라의 여러 책에서 효자, 충신, 열녀 각 110명을 선정하였습니다. 1434년, 이들의 행적을 칭송하는 글과 글의 내용을 그림으로 그려 넣은 한문본 『삼강행실도』가 완성되었습니다.

1490년, 성종 대에 효자, 충신, 열녀 각 35명을 다시 가려 뽑고, 그 이야기를 우리말로 번역한 『삼강행실도언해(三綱行實圖諺解)』가 간행되었습니다. 선조와 영조 대에는 우리말 번역을 다시 하였습니다. 『삼강행실도언해』는 1490년 처음 책을 만든 이후 여러 차례 반복해 간행되어, 각지에서 널리 읽혔습니다. 우리말로 옮긴 『삼강행실도언해』를 펴냄으로써 많은 사람들이 유교의 중요 덕목인 효(孝), 충(忠), 열(烈) 이야기를 쉽게 읽을 수 있었습니다.

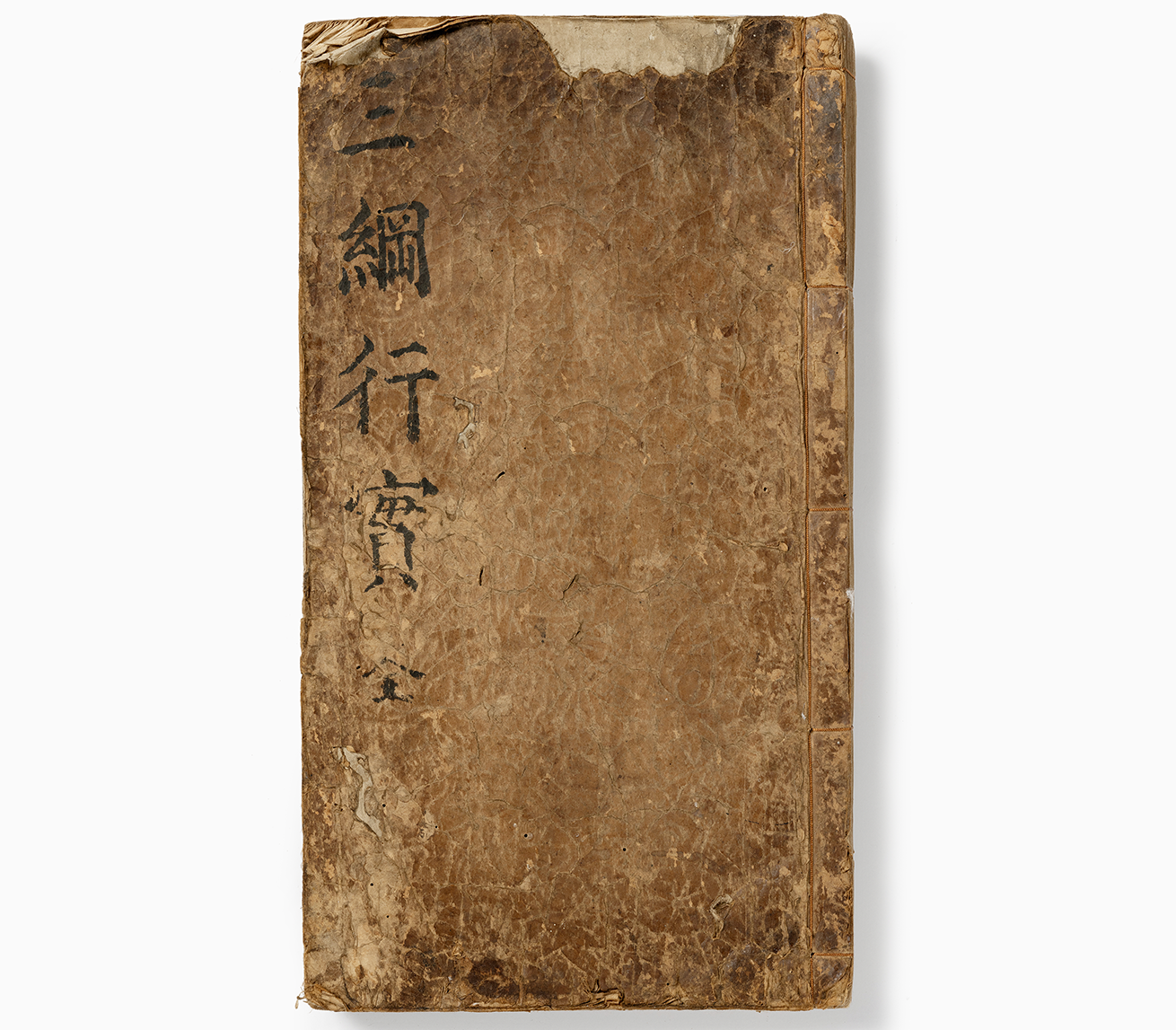

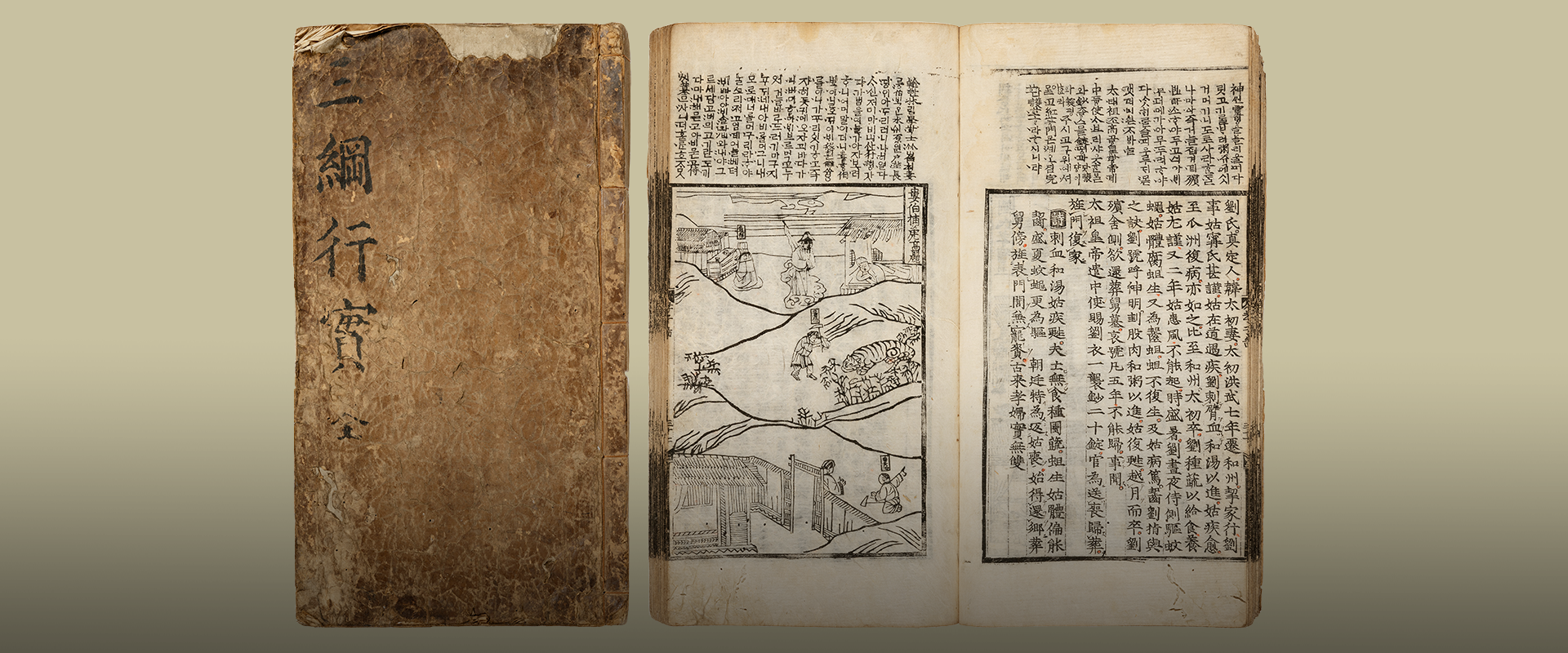

『삼강행실도언해』의 눈에 띄는 특징은 그림 윗부분에 우리말 번역문이 실려 있다는 점입니다.

그래서 같은 시대에 만들어진 다른 책들보다 책의 세로 길이가 깁니다.

바로 이 번역문에 우리말과 글의 역사가 남아 있습니다.

또 하나의 특징은 글의 내용을 쉽게 이해할 수 있는 그림이 큼직하게 수록되어 있다는 점입니다.

이 그림들은 이야기를 잘 전달할 수 있도록 한 화면에 여러 장면을 실었습니다.

각 장면들은 좌우, 위아래 등으로 나누어 시간 순서에 따라 구성하였고, 서로 다른 장면에 대해 혼동을 주지 않도록 건물, 산, 구름 등으로 장면을 나누기도 했습니다.

『삼강행실도언해』는 우리 국어의 역사가 담겨있으며, 그림과 문화의 역사 등 여러 관점에서 당시의 시대상을 살펴볼 수 있는 매우 귀중한 자료입니다.

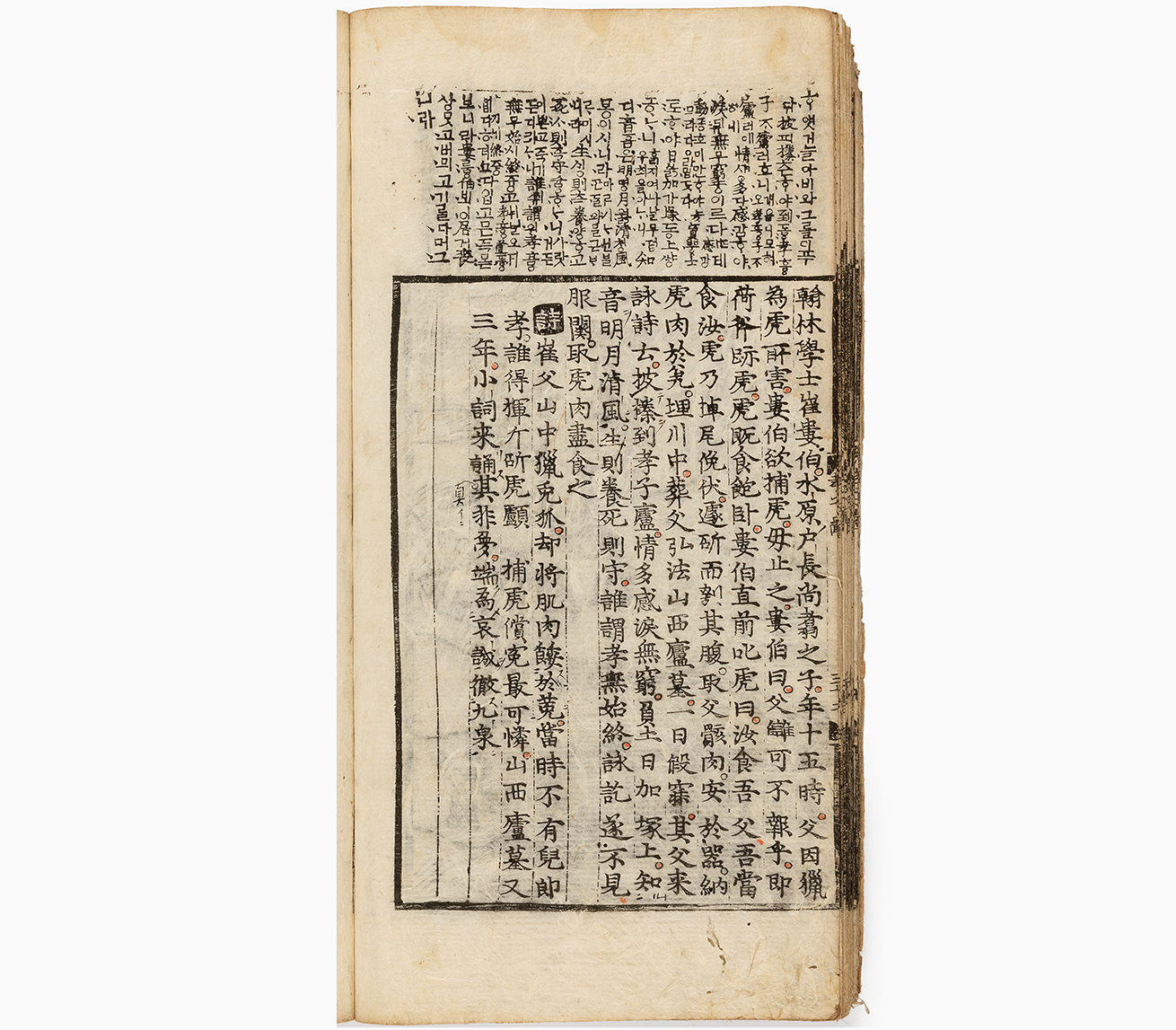

국립한글박물관 소장 『삼강행실도언해』는 성종 대에 처음 펴낸 책을 복각(한 번 새긴 책판을 본보기로 삼아 그 내용을 다시 새김)하여 전라도 곡성 지역에서 1580년에 펴낸 것입니다.

책이 처음으로 출판된 지 100년이 지나지 않은 때에 서울에서 아주 먼 지방에서도 한글을 통한 윤리 교육이 이루어졌다는 사실을 알 수 있습니다.

『삼강행실도언해』에 실린 효자, 충신, 열녀는 100명이 넘으며, 그들이 살았던 시대에 따라 다양한 이야기를 전하고 있습니다.

이들 중 가정의 달 5월을 맞아 가족을 위해 맹수와 용감하게 싸웠던 두 사람, 최루백과 양향의 이야기를 소개합니다.

호랑이를 잡아 아버지의 시신을 찾은 효자 최루백(崔婁伯)

최루백은 고려 사람입니다.

고려 의종 때 문과에 급제하여 한림학사를 지낸 훌륭한 문신입니다.

먼저 세상을 떠난 부인 염경애(廉瓊愛)의 무덤에 사랑과 존경의 마음을 담은 글을 지어 넣은 일로도 유명한 인물입니다.

최루백이 열다섯 살 때, 아버지가 사냥을 나갔다가 호랑이에게 물려 죽었습니다.

최루백은 도끼를 들고 나가 호랑이의 발자국을 쫓아갔습니다.

호랑이는 아버지를 잡아먹고 배가 불러 누워있었습니다.

최루백이 “네가 내 아버지를 먹었으니 나도 반드시 너를 먹겠다.”고 하자 호랑이가 꼬리를 젓고 엎드렸습니다.

최루백은 곧 호랑이를 잡아 배를 갈라서 아버지의 살과 뼈를 꺼내고 호랑이의 고기는 독에 담아 두었습니다.

아버지의 무덤 옆에서 묘소를 돌보며 삼년상을 치르던 중 어느 날 아버지가 꿈에 나타나 ‘효심에 감동하여 눈물을 흘린다.’는 내용의 시를 읊었습니다.

최루백은 아버지의 삼년상을 마치고 호랑이의 고기를 꺼내어 전부 먹었다고 합니다.

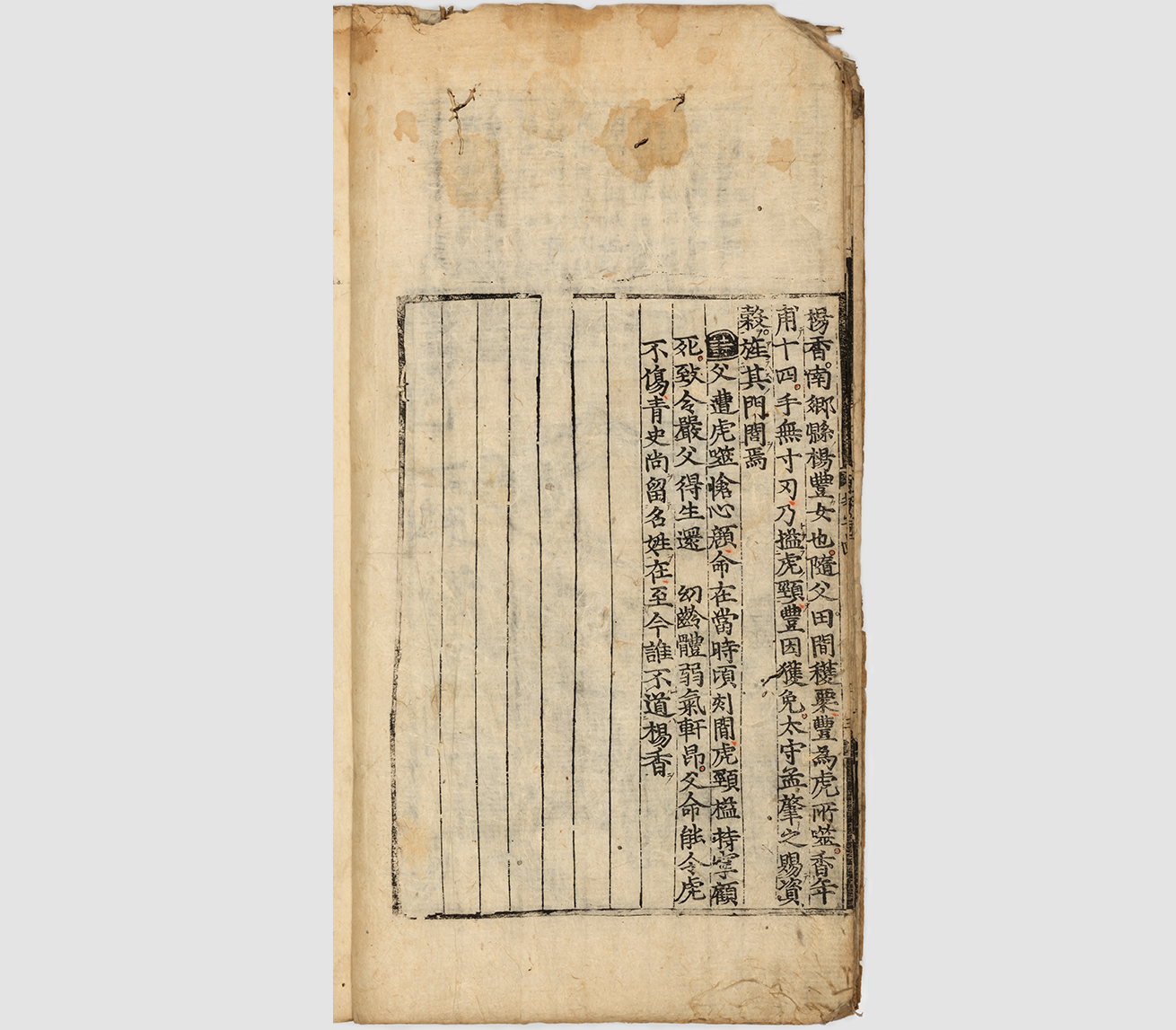

『삼강행실도언해』 중 「누백포호(婁伯捕虎)」, 최루백이 호랑이를 잡다

사진은 『삼강행실도언해』 중 최루백의 이야기와 그림이 실린 부분입니다.

책 위쪽에 옛 한글로 최루백의 이야기가 적혀 있습니다.

‘翰ᅘᅡᆫ林림學·ᅘᅡᆨ士:ᄊᆞ 崔최婁:루ᇢ伯·ᄇᆡᆨᄋᆞᆫ 水·ᄉᆔ原ᅌᅯᆫ 戶:ᅘᅩ長:댜ᇰ·ᄋᆡ 아·ᄃᆞ·리러·니’라고 시작하는데요, 이는 현대어로 ‘한림학사 최루백은 수원 호장의 아들이더니’라는 뜻입니다.

이 짧은 도입부에서도 현대국어 ‘아들’의 옛말은 ‘아ᄃᆞᆯ’이었음을 확인할 수 있습니다.

이야기를 이해할 수 있게 도와주는 그림의 시간은 아래에서 위로 흘러갑니다.

가장 아래에는 호랑이를 잡으러 가려는 최루백의 모습, 그 위로 최루백 앞에 호랑이가 엎드려 있는 장면, 가장 위쪽의 오른편에는 아버지가 꿈에 나타나는 장면 등이 차례대로 묘사되어 있습니다.

호랑이의 목을 조른 효녀 양향(楊香)

양향은 중국 노(魯)나라 사람입니다.

아버지와 함께 곡식을 베고 있었는데, 호랑이가 와서 아버지를 물었습니다.

열네 살 딸 양향은 아버지를 구하기 위해 호랑이의 목을 졸랐습니다.

다행이 아버지는 목숨을 건졌습니다.

양향의 효성을 칭찬하기 위해 고을의 원님은 곡식과 비단을 상으로 내리고, 양향의 집 앞에 홍문(효자, 충신, 열녀 등을 표창하기 위해 그 집 앞에 세우던 붉은 문)을 세워 주었습니다.

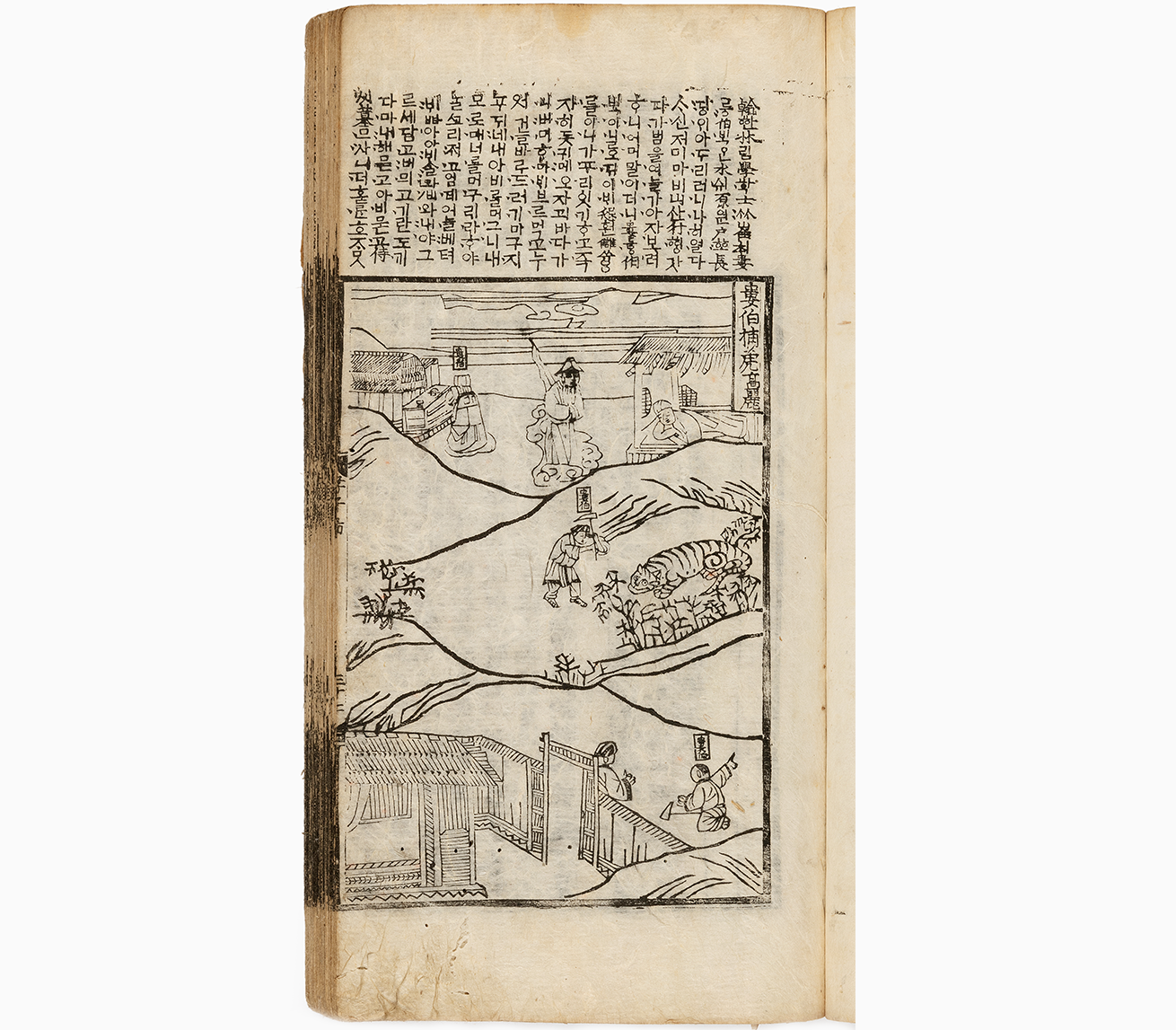

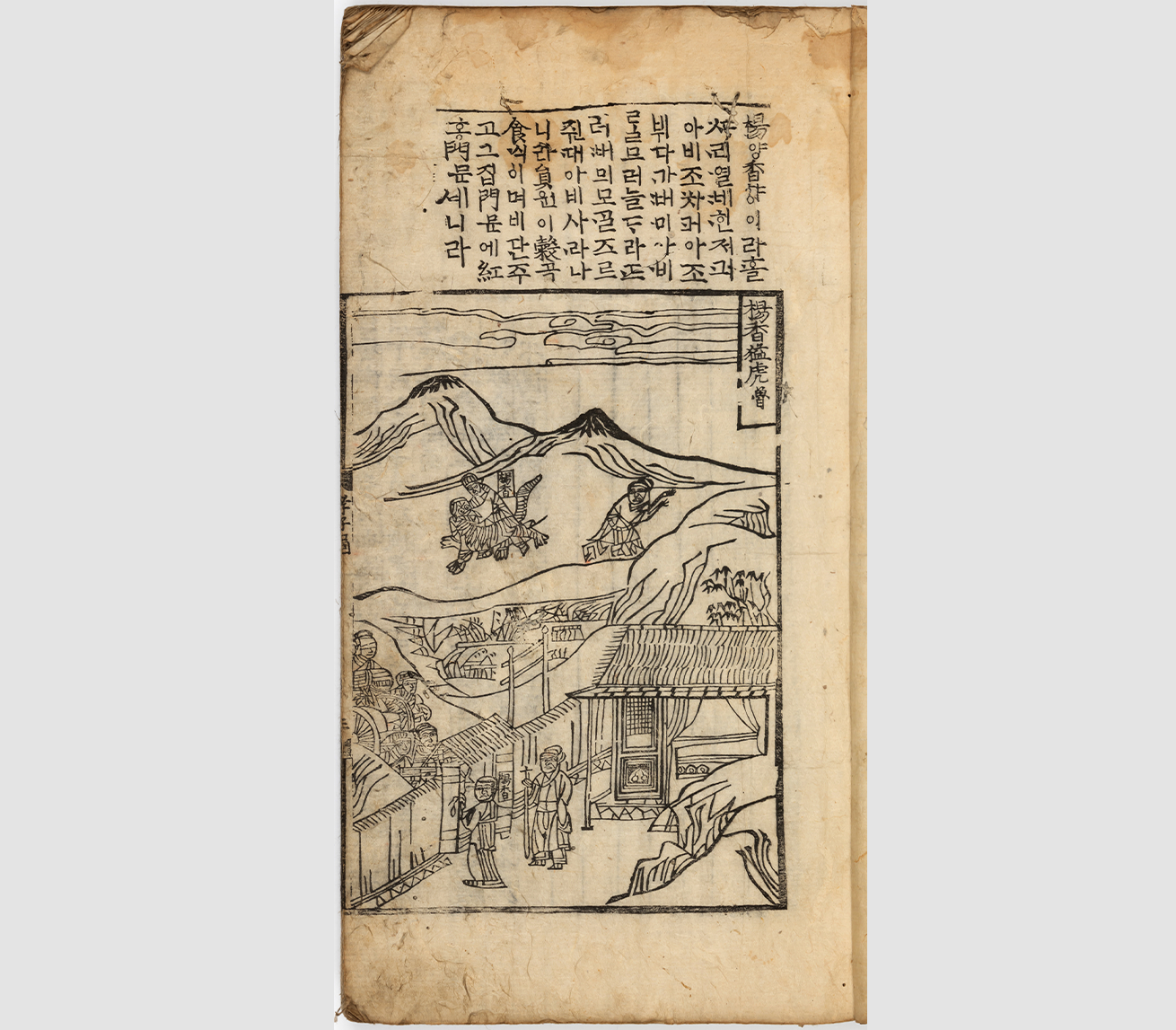

『삼강행실도언해』 중 「양향액호(楊香縊虎)」, 양향이 호랑이의 목을 조르다

사진은 『삼강행실도언해』 중 양향의 이야기와 그림이 실린 부분입니다.

책의 위쪽에는 양향의 이야기를 우리말로 번역한 한글 번역문이 있고, 그 아래에 그림이 있습니다.

그림 속 시간은 위에서 아래로 흐릅니다.

그림의 위쪽에는 호랑이의 목을 조르는 양향의 모습, 아래쪽에는 비단과 곡식을 받고 집 앞에 홍문이 세워진 장면이 그려져 있습니다.

최루백과 양향은 어디에서 힘이 솟아나 무서운 호랑이와 맞설 수 있었을까요?

소중한 가족을 위하는 마음으로 큰 용기를 낼 수 있었다고 생각합니다.

아주 오래된 이야기지만, 이 두 이야기는 오늘날의 ‘가족’과 ‘효’의 의미에 대해서도 다시 생각해 보게 합니다.

『삼강행실도언해』의 효자, 충신, 열녀는 중국과 우리나라의 인물이 섞여 있습니다.

우리에게 익숙한 인물로는 충신으로 역사에 이름을 남긴 신라의 박제상과 고려의 정몽주, 권력에 굴하지 않고 자신의 존엄성을 지키고자 한 백제의 도미 부인 등이 등장합니다.

『삼강행실도언해』의 인물들 중에는 부모님을 살리기 위해 손가락을 자르거나 살을 베고, 정절을 지키기 위해 목숨을 버리는 경우도 많습니다.

이러한 사례는 매우 극단적이고 이상하다는 생각이 들기도 하지만, 현재의 시각에서만 보면 보이지 않는 부분이 많습니다.

이 이야기들에 조선시대 사람들이 귀중하게 여겼던 삶의 가치와 감정, 이야기의 주인공들이 처했던 시대적 상황 등이 담겨 있다는 점을 염두에 두고 읽어 보시기 바랍니다.

『삼강행실도언해』의 이야기들이 때로는 흥미롭고 재미있게, 때로는 슬프고도 감동적으로 다가옵니다.