우리말 이름을 가진 귀신을 소개합니다!

무더위를 날려줄 오싹한 이야기

우리말 이름을 가진 귀신을 소개합니다!

여름이면 더위를 식혀줄 서늘하고 오싹한 이야기를 찾게 됩니다.

우리나라에도 옛날부터 전해 내려오는 귀신에 얽힌

오싹하면서도 묘하게 빠져드는 이야기들이 많은데요.

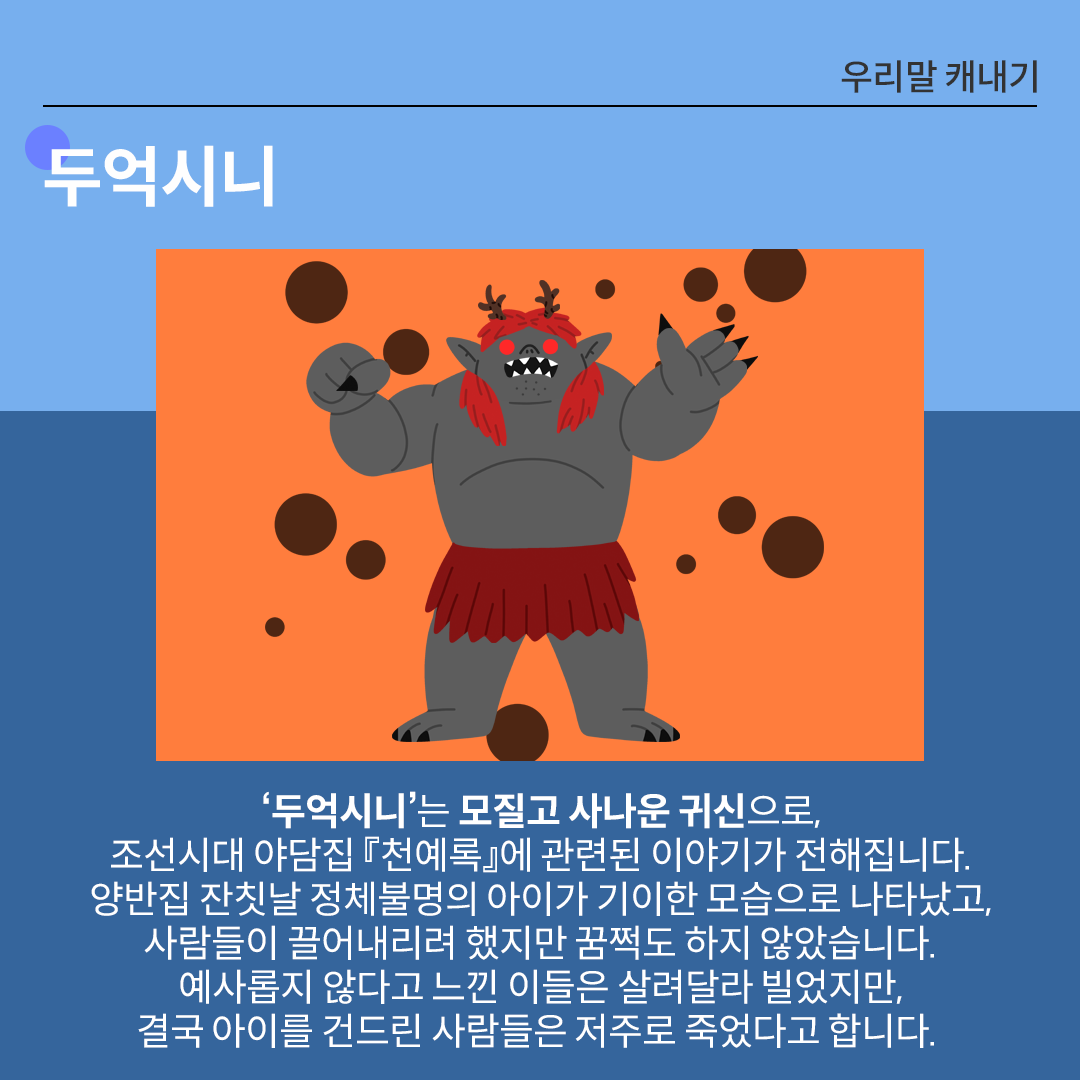

이번 호에서는 그중에서도 우리말 이름을 지닌 귀신을 살펴보고,

그에 얽힌 흥미로운 이야기도 함께 소개해 드리겠습니다.

이번 호에서는 우리말 이름을 지닌 한국의 전통 귀신을 소개해 드렸습니다.

올여름에는 한국 전통문화 속 여러 귀신 이야기를 찾아보며,

무더위를 시원하게 이겨내 보는 건 어떨까요?

귀신에 얽힌 이야기를 들여다볼수록, 우리 조상들이 마주했던

삶과 죽음, 그리고 그 속에 깃든 애환을 더욱 생생하게 느끼실 수 있으실 겁니다.