선사하는 아름다운 한글 동요

노래에 주린 조선의

어린이들에게 선사하는

아름다운 한글 동요

해방 직후 아동문화의 절실함과 『조선동요전집』의 탄생

1945년 8월 15일. 광복은 우리에게 희망과 자유를 안겨주었지만, 사회 전반에 깊은 혼란과 재건 과제가 닥쳐왔습니다.

특히 어린이 문화, 그중에서도 ‘우리말로 된 동요’ 분야는 식민지 시대의 상처를 그대로 간직하고 있었습니다.

일제강점기 동안 조선의 어린이들은 일본어로 된 노래와 교과서로 교육받으며, 우리의 언어와 정서가 담긴 노래를 마음껏 부르지 못했습니다.

일제의 문화적 억압은 해방 직후에도 어린이 문화의 결핍으로 이어졌고 아이들은 ‘노래에 주린’ 상태였습니다.

이러한 결핍 상황에서 맞이한 해방은 곧 우리말로 된 읽을거리의 수요를 급증시켰습니다.

광복의 자유는 곧 출판의 자유로 이어졌고, 아동들의 독서력 증대는 새롭게 건설할 국가의 희망으로 받아들여졌습니다.

아동을 위한 양서의 공급이 사회적 과제로 대두되어 아동문학전집의 출판도 이루어졌습니다.

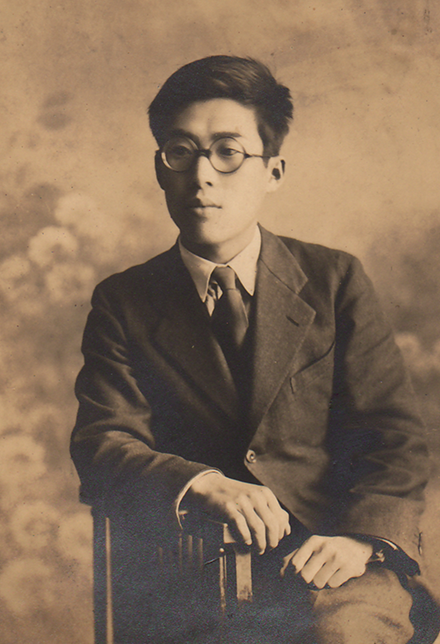

1946년 4월, 이러한 시대적 요청에 부응해 전남 영광의 동화작가인 정태병은 해방 이후 최초의 동요집인 『조선동요전집』을 편찬하였습니다.

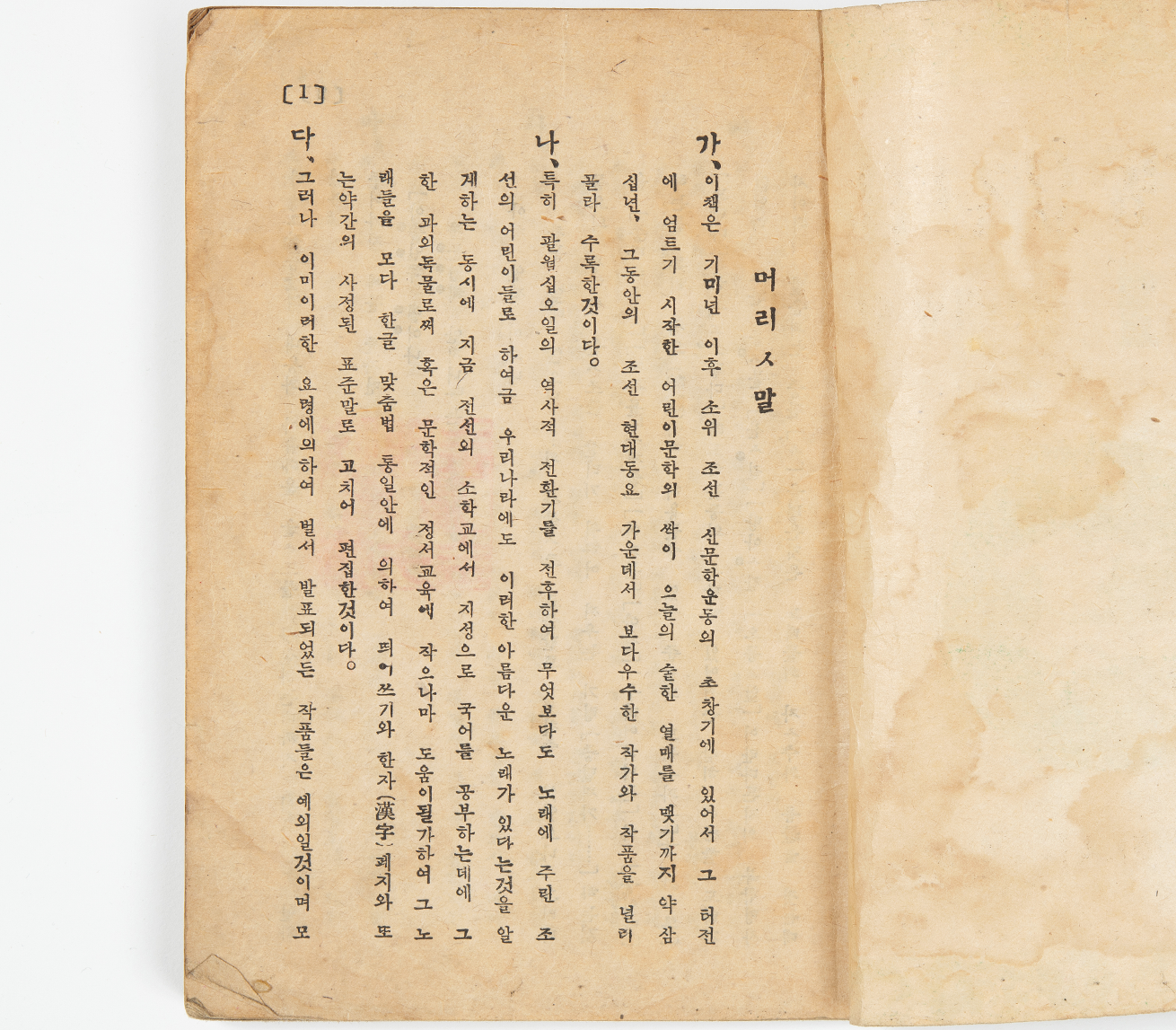

정태병은 책의 머리말에서 언급했듯이, 한글로 쓰인 아름다운 우리말 동요를 통해 독서를 통한 교양 증진과 문학적 정서 함양을 동시에 구현하려 했습니다. 『조선동요전집』은 단순히 아동용 노래책이 아니었습니다. 해방 이후 ‘우리말과 우리 정서’를 어린이들에게 되돌려주고자 한 문화운동의 첫걸음이었으며, 일제강점기 어린이 문화의 결핍을 치유하려는 노력의 결과였습니다.

정태병, 민족과 아동을 잇는 문학가의 길

전남 영광에서 태어난 정태병(鄭泰炳, 1916~1950 실종)은 1939년 『매일신보』 신춘문예에 동화 「일남이의 그림」으로 등단했습니다. 1등으로 당선되어 광주전남 지역 최초의 동화작가가 된 그는 ‘풀잎사’라는 서점을 운영하면서, 어린이 잡지를 섭렵하며 동요·동화를 썼습니다.

그의 동요에 대한 관심은 광복 후로도 계속 이어졌습니다. 사회적으로 혼란스러웠던 시기였음에도 마침내 해방 후 최초로 조선의 동요를 집대성한 『조선동요전집』을 편찬할 수 있었습니다. 민족의 미래를 위해 어린이들에게 마음껏 부를 수 있는 동요를 모아 민족정신을 바로 세우고자 한 것입니다.

정태병은 해방기의 혼란 속에서도 어린이 잡지 편집, 소년운동 조직 등 다양한 활동을 통해 아동문화의 복원과 발전에 힘썼습니다. 그는 동요와 동화가 단순한 오락이나 교육용 소재를 넘어 ‘어린이의 정서와 민족 정체성’을 형성하는 중요한 수단으로 보았습니다. 정리하자면 정태병은 아동문화 운동가로서 조선아동문학의 발전과 조선동요의 부흥을 위해 노력한 인물입니다.

『조선동요전집』의 구성과 편찬 의도

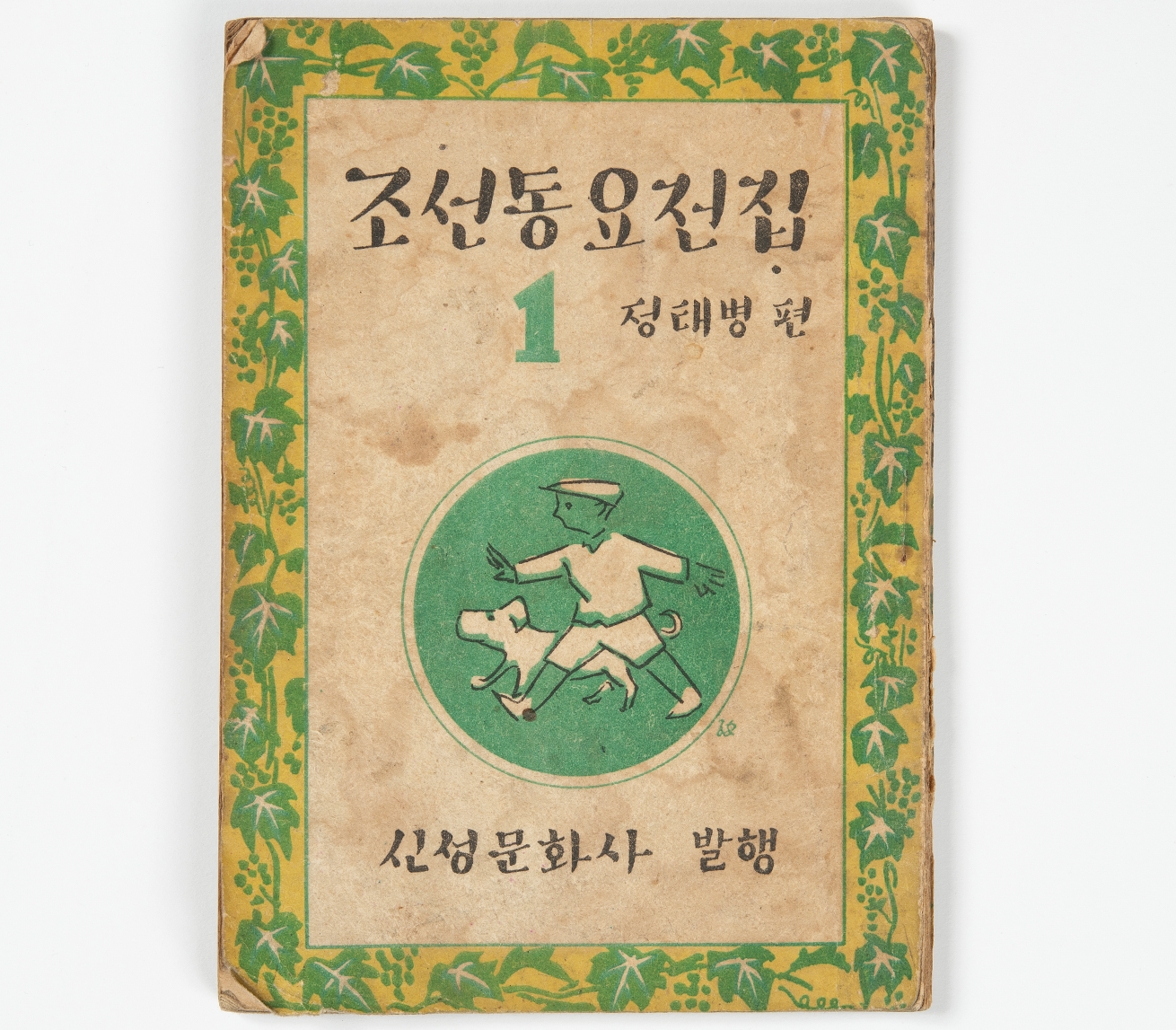

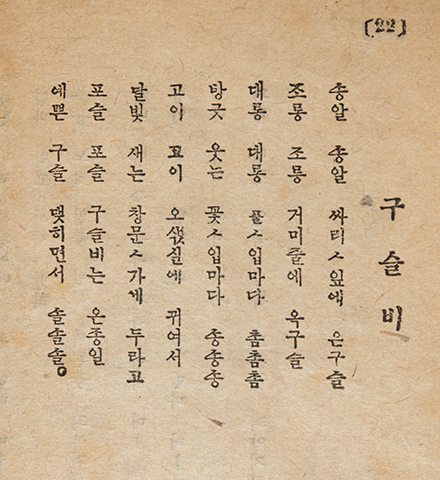

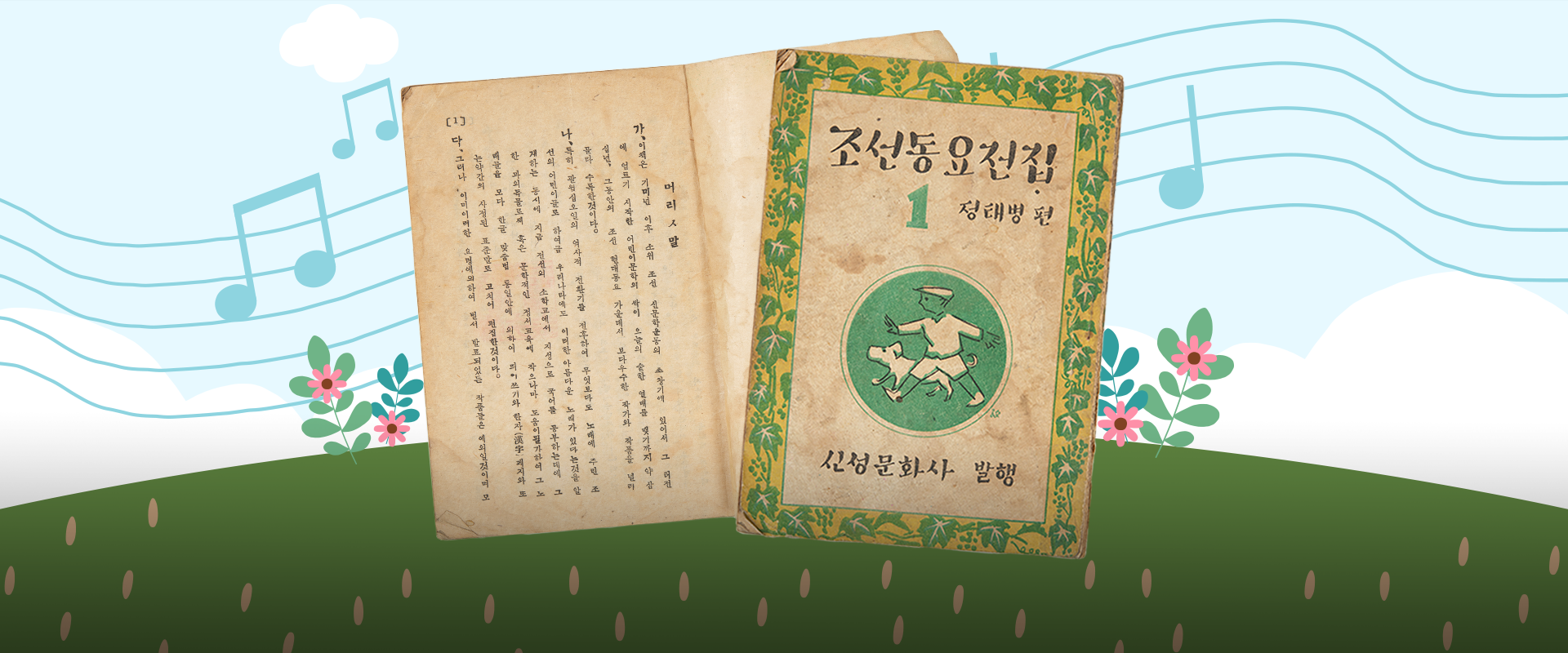

『조선동요전집』은 국어문화보급회에서 주관, 신성문화사에서 1946년 4월에 발행한 동요집입니다. 원래 계획은 ‘현대편’ 4권과 ‘전래편’ 1권으로 총 5권을 출간하는 것이었으나, 현재 전해지는 것은 현대편 1권뿐입니다. 책은 B6 판형에 약 94쪽 분량으로 간결하지만 아동용으로서 실용적이며 친근한 구성을 갖추고 있습니다.

먼저 『조선동요전집』의 표지화(表紙畫)는 향파 이주홍(李周洪, 1906~1987)이 그렸습니다. 앞표지에는 가장자리에 노란 바탕을 칠하고 녹색으로 포도 넝쿨 문양을 넣어 띠 모양으로 둘렀습니다. 책제와 편자명, 출판사명 모두 같은 형태의 글씨체로 썼습니다. 초록색 원 안의 반바지에 모자를 쓴 어린이와 강아지가 뛰어노는 이미지는 생동감을 선사합니다. 만화풍의 표지는 본문에 수록된 동요에 어울리도록 밝고 경쾌한 분위기를 표현하였습니다.

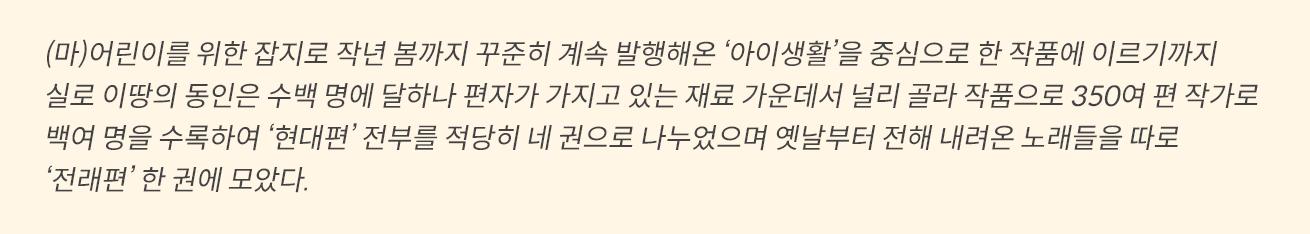

1926년부터 1944년까지 아이생활사에서 발행한 어린이 교양잡지 『아이생활』은 잡지 발간 초기부터 우리말 동요의 부흥을 위해 많은 동요를 지면에 실었습니다. 이를 이어 정태병은 『아이생활』에 수록된 동요와 자신이 가지고 있는 작품들 가운데 350편을 골라 동요집 『조선동요전집』을 기획하였습니다.

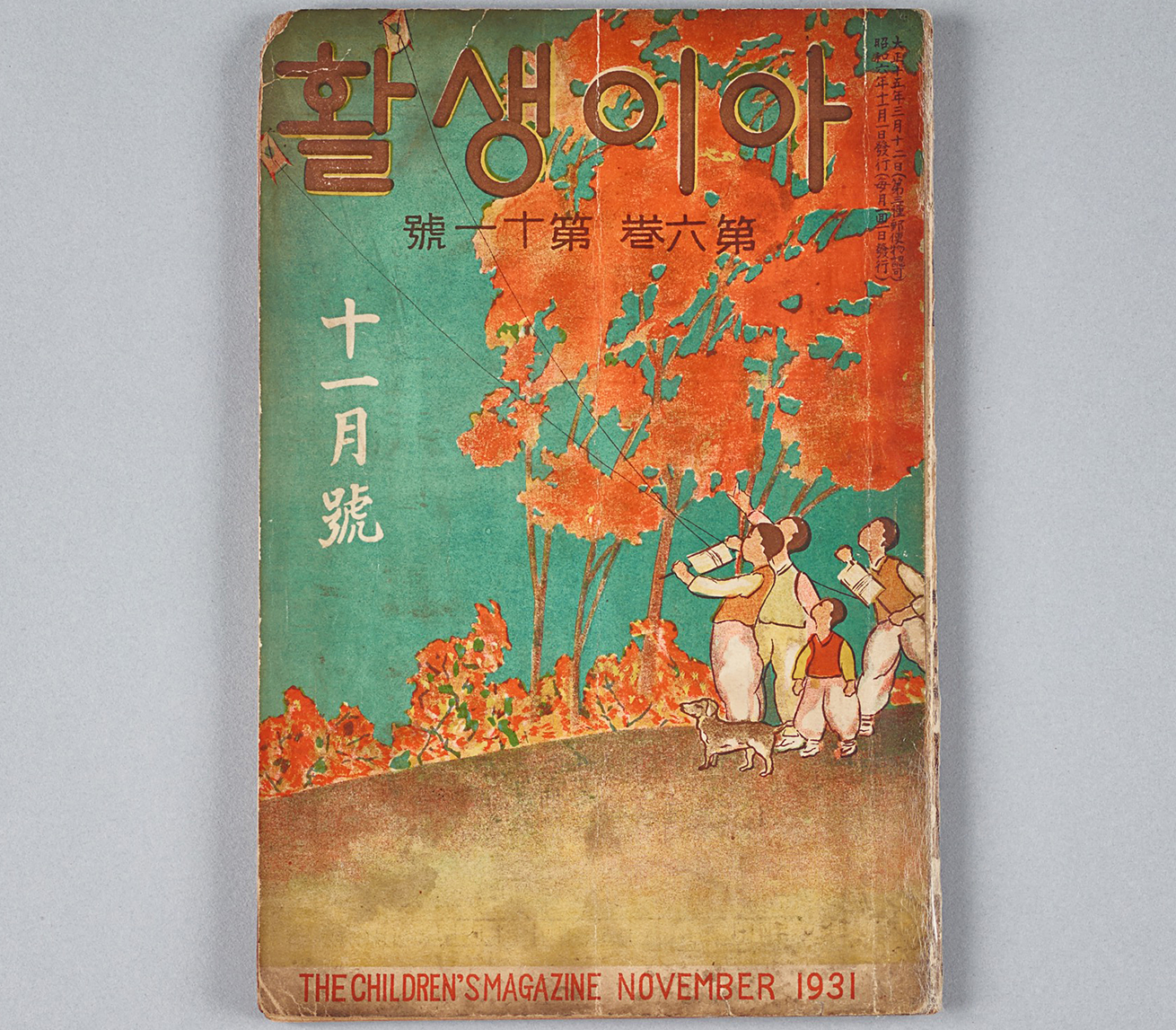

한 예로 『아이생활』의 주요 집필진이었던 동화작가 김태오(金泰午, 1903~1970)의 <새잡으러 갈까나>는 제12권 제4호에 실렸는데, 이후 정태병의 『조선동요전집』에도 수록됩니다. 그는 『아이생활』 1931년 4월호 평론 「동요운동의 당면 임무」에서 ‘씩씩하고 예술적인 동요를 수립’하고, ‘동요작곡집 발행을 촉진할 것’을 주장한 바 있습니다. 이에 전적으로 동의한다는 듯 정태병은 <눈사람>, <꼬부랑이지>, <누가 오나요>, <달밤> 등 김태오의 동요들을 10곡이나 『조선동요전집』에 포함시켰습니다. 이는 전집에 포함된 단일 작가 중에서 가장 많은 동요 수량입니다. 김태오의 <새잡으러 갈까나>는 전집의 후반부에 그의 다른 동요들과 함께 수록되어 있습니다.

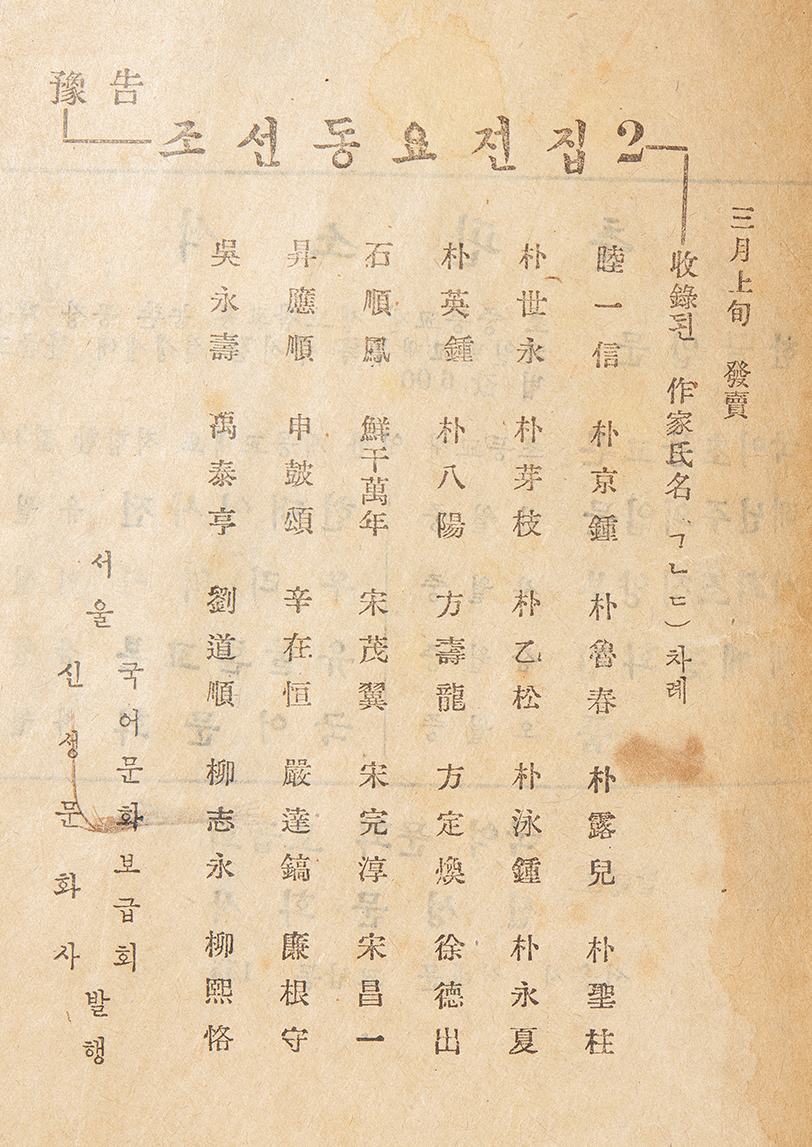

한편 책 말미에는 『조선동요전집』2의 작가명이 예고되어 있습니다.

누구나 알고 있는 “따르릉 따르릉 비켜나세요.

자전거가 나갑니다 따르르르릉.” 으로 시작하는 동요 <자전거>의 작사가인 목일신(睦一信)도 여기 있습니다.

그의 이름은 ㄱㄴㄷ순에 의해 2권의 ‘수록(收錄)된 작가씨명(作家氏名)’의 첫 번째로 등장합니다.

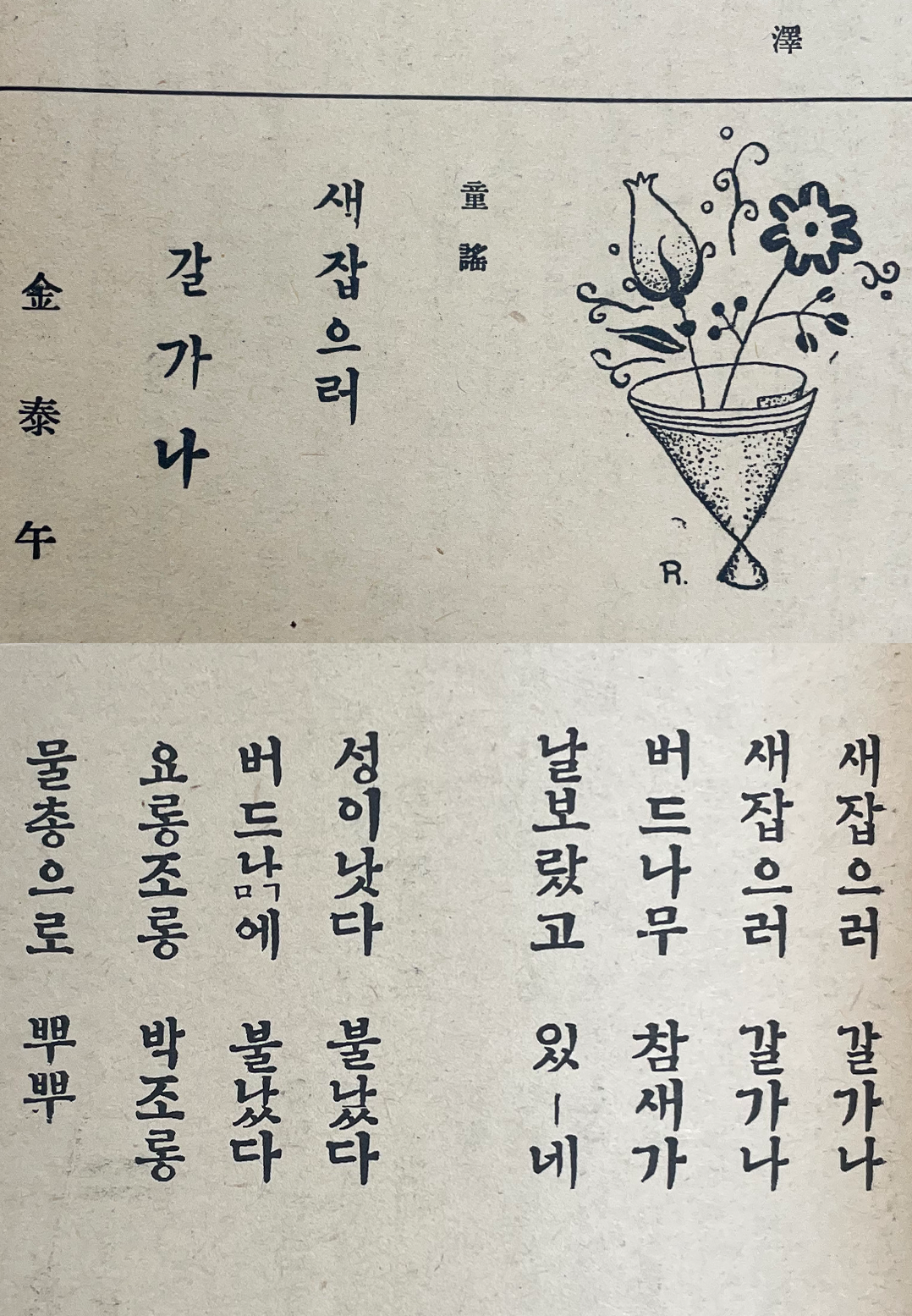

실체를 확인할 수는 없지만 『아이생활』 잡지에 실린 목일신의 동요 <아롱다롱나비야>도 『조선동요전집』2에 그대로 실리지 않았을까요?

『조선동요전집』에 수록된 전체 동요는 당대 35명의 시인과 작곡가들의 작품 83편에 달합니다.

1권에는 강소천, 권오순, 김소월, 김안서, 모기윤 등의 이름이 포함되며, 2권에는 위에서 언급한 목일신부터 방정환, 유희각 까지 30명의 작가가 예고되어 있습니다.

머리말에 따르면 내용을 살펴 대체로 봄·여름·가을·겨울의 계절별 배열을 따랐다고 했으나, 실제로 뚜렷하게 구별되지는 않습니다.

한글로 쓴 우리말 동요를 부르는 우리 어린이 친구들을 둘러싼 자연과 가족, 동물, 일상 등을 소재로 한 작품들이 다양하게 수록되어 있습니다.

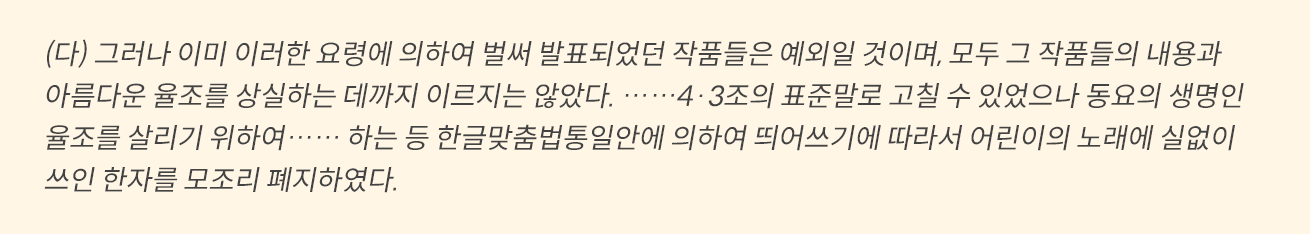

정태병은 동요의 표기법에도 특별한 신경을 썼습니다.

당시 한글맞춤법통일안을 따라 띄어쓰기를 하고 한자를 모두 폐지하였습니다.

그러면서 동요의 특성상 운율과 음율을 살리기 위해 일부 표현이나 방언은 허용했습니다.

예를 들어 ‘파아릇’, ‘울엄만’, ‘종다리’, ‘노오닿다’ 같은 단어들은 동요의 리듬감을 유지하기 위한 시적 허용이었습니다.

이러한 편집 방향은 동요가 단순한 문법적 규칙이 아니라 문학적 감성과 전통을 담는 매체임을 보여줍니다.

더불어 이 동요집은 왜색의 노래에서 벗어나 우리 고유의 정서와 언어를 회복하려는 의지를 담고 있습니다.

1911년 조선교육령 공포 이래, 조선민의 황국신민 만들기의 일환으로 보급·강제된 일본어 학교 창가를 탈피해 한글 동요의 아름다움을 회복하는 시도였습니다.

이것이 『조선동요전집』의 가장 큰 문학적·문화적 가치라 할 수 있습니다.

미완의 한글 동요 문화유산 『조선동요전집』

『조선동요전집』은 해방 직후 출간된 최초의 동요집으로, 한국 아동문학사에서 매우 중요한 자료입니다.

식민지 시절 왜곡된 아동문화의 복원과 발전에 크게 기여했으며, 이후 아동문학과 동요 창작에 중요한 기준이 되었습니다.

하지만 안타깝게도 계획했던 5권 전집은 완성되지 못했습니다.

이러한 점은 해방 이후의 혼란스런 시대적 한계와 더불어 정태병 개인사와도 밀접히 관련됩니다.

정태병은 1950년 한국전쟁 발발과 분단의 현실을 직면하게 되었으며 갑자기 실종됩니다.

더불어 『조선동요전집』에 실렸던 박아지·박팔양·송완순·신고송 등 월북 작가들의 이름은 한국전쟁 이후 남한의 아동문학전집에서는 더 이상 찾아볼 수 없는 금기의 대상이 되어버렸습니다.

결국 그의 동요전집 편찬사업도 중단되고 말았습니다.

그럼에도 불구하고 『조선동요전집』은 해방기 아동문학사의 공백을 메우는 중요한 증거로 자리매김하고 있습니다.

머리말 말미를 통해 정태병이 『조선동요전집』을 편찬한 진정한 의도가 무엇이었는지 살필 수 있습니다. 전래동요를 포함해 우리의 한글 동요들을 모두 모아 노래에 주린 아이들에게 선사하고, 아동문학가로서 빼앗긴 나라를 되찾은 기쁨을 동요집 출간으로 기념하려 했습니다. 『조선동요전집』은 동요를 통해 어린이들에게 우리말과 우리의 정서를 되찾아 준 조용하지만 의미 있는 문화운동이었습니다. 정태병의 이름은 크게 알려지진 않았습니다. 하지만 그가 남긴 동요집은 한국 아동문학의 한 축으로서 여전히 빛나고 있습니다.

송알 송알 은구슬 조롱 조롱 옥구슬, <구슬비>

가늘게 내리는 빗방울은 마치 구슬처럼 맑고 투명하기만 합니다. ‘예쁜 구슬’처럼 맺힌 빗방울은 매 행마다 감각적인 순우리말로 묘사됩니다. 빗방울이 떨어져 맺힌 모양과 움직임, 번짐과 스며듦을 반복적이며 정감이 가는 표현으로 노래하였습니다.

마음껏 뛰놀며 동요를 부르는 천진난만한 어린이들의 마음은 ‘은구슬’·‘옥구슬’처럼 아름답기만 합니다. 어느새 어른이 되어버린 우리들도 동요 <구슬비>를 불러보면서 오랜만에 동심으로 돌아가 볼까요?♪♬