<근대한글연구소>, <사투리는 못 참지!>

부산은 한글 디자인, 제주는 방언의 말맛!

<근대한글연구소>, <사투리는 못 참지!>

가을을 물들이는 국립한글박물관의 순회전이

부산과 제주를 찾아갑니다.

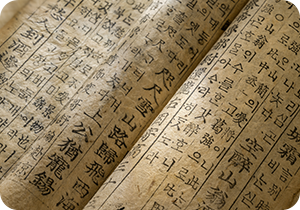

부산에서는 근대 한글의 변화상을

디자인적 시각으로 재해석한 <근대한글연구소>가

제주에서는 우리 언어문화의 다양성을 알리는 <사투리는 못 참지!>가

한글문화를 널리 알린다고 하는데요.

각 지역의 색깔과 어우러지며 한글의 또 다른 매력을 선보이는

그 현장 소식을 함께 만나 볼까요?

한글과 디자인의 향연, 부산을 물들이다

한글실험프로젝트 <근대한글연구소>

<근대한글연구소> 순회전이 올가을에는 부산으로 이어집니다.

국립한글박물관이 여러 분야의 작가들과 협업해 한글을 디자인적 시각으로 재해석한 이번 전시는, (재)부산문화회관과 함께 한글문화의 새로운 매력을 전하고자 마련되었습니다.

이번 <근대한글연구소>는 부산 시민들의 쉼터로 오랜 기간 자리매김하고 있는 ‘부산시민회관’에서 10월 31일까지 진행됩니다.

전시장을 방문한 관람객들은 근대 한글의 변화상을 주제로 창작된 다양한 분야의 작품을 감상하며 한글의 가능성을 상상해 볼 수 있습니다.

대표 작품으로 이청청 작가의 ‘낯섦과 새로움, 그리고 연결’, 이예승 작가의 ‘증강 딱지본: 펼쳐지는 활자’ 등을 꼽을 수 있습니다. 전시 작품에는 근대 시기의 한글 표기에 담긴 고민, 근대 출판물에 나타난 한글 조합과 배열의 멋스러움, 그리고 서체의 아름다움이 고스란히 드러나 있습니다.

특히 부산에서 열리는 이번 전시는 가을 정취와 한글날 황금연휴가 맞물려 더욱 뜻깊은 시간을 선사할 예정입니다. 또한 전시 기간에는 부산시민회관 야외 광장에서 국악, 클래식, 재즈, 탱고, 탭댄스 등의 다양한 공연이 펼쳐지는 ‘2025 시민뜨락축제’가 열립니다. 9월과 10월 매주 금요일 정오에 부산시민회관을 방문하시는 분들은 시각 예술과 공연 예술이 어우러진 특별한 문화 경험을 하실 수 있습니다.

삶을 담은 진짜 말 ‘방언’, 제주에서 만나다

<사투리는 못 참지!>

드라마 ‘폭싹 속았수다’, ‘우리들의 블루스’ 등이 화제를 모으며 제주 방언에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 국립한글박물관은 이러한 흐름을 반영해, 9월부터 12월까지 설문대할망전시관에서 <사투리는 못 참지!> 전시를 선보입니다. 이번 전시는 우리 언어문화의 다양성을 알리고 방언 보전의 중요성을 전하기 위해 2024년 개최되었던 기획특별전 <사투리는 못 참지!>를 재구성한 전시입니다. 제주에서 방언과 제주어를 주제로 선보이는 최초의 기획 전시로, 방언의 가치를 되새기는 뜻깊은 자리가 될 것입니다.

<사투리는 못 참지!> 제주 순회전은 문헌, 신문, 음성, 영상 등 방언과 관련된 자료 120여 점을 한데 모아 3개의 주제로 구성되었습니다.

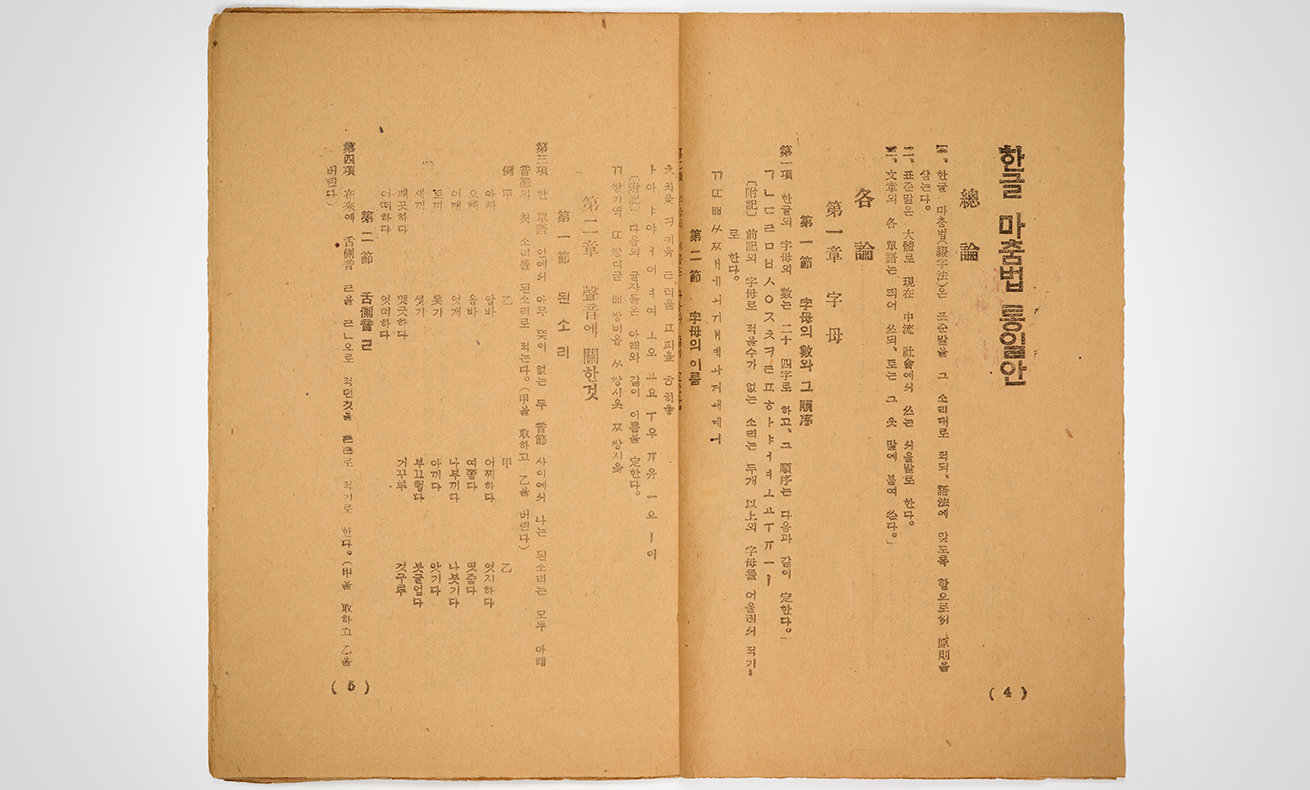

1부 ‘이 땅의 말’에서는 『보통학교 조선어사전』(1925), 『한글마춤법통일안』(1933) 등의 자료를 통해 시대별 방언 인식에 대해 살펴보고, 팔도 사투리 화자들이 들려주는 생생한 말맛을 영상으로 만날 수 있습니다.

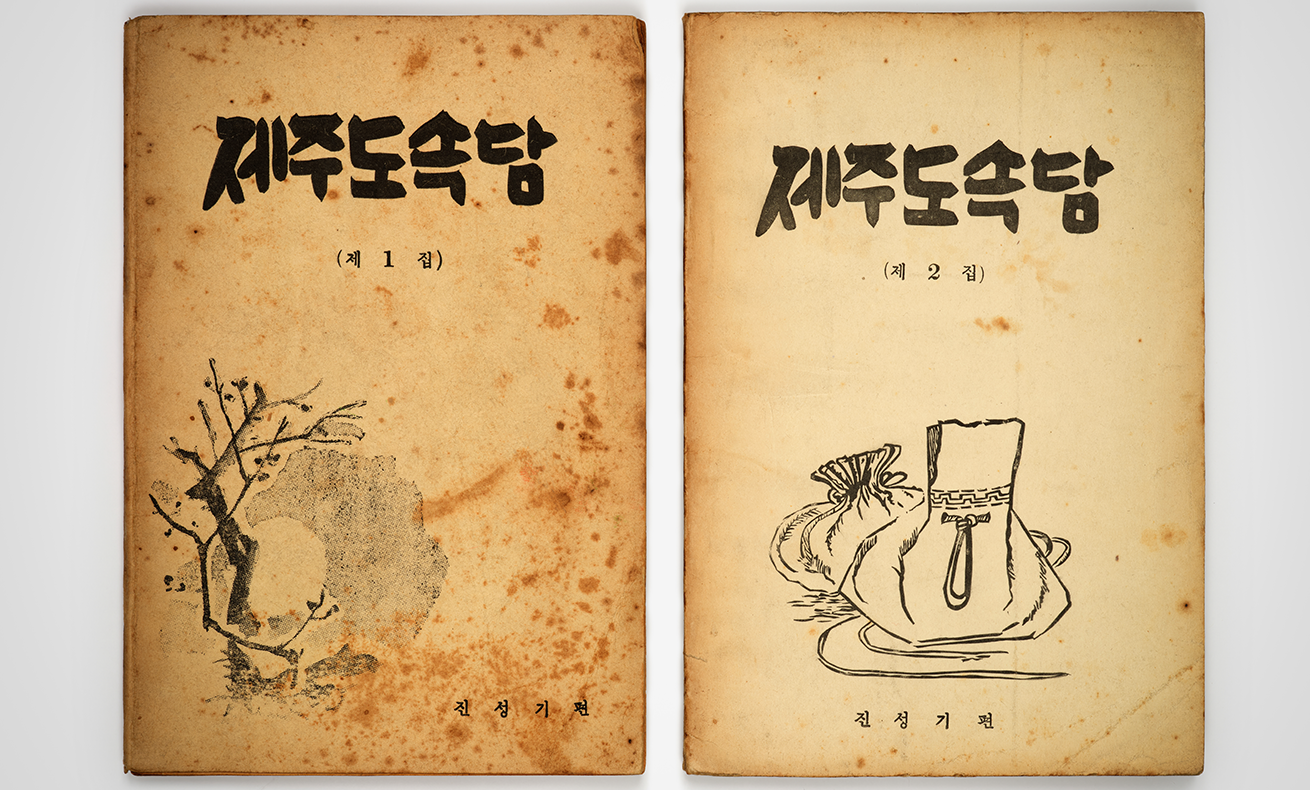

여기에 제주 속담 400여 개를 모아 풀이한 『제주도 속담』도 함께 소개되는데요. 이를 통해 관람객들은 제주 지역 고유의 언어문화를 체감할 수 있습니다.

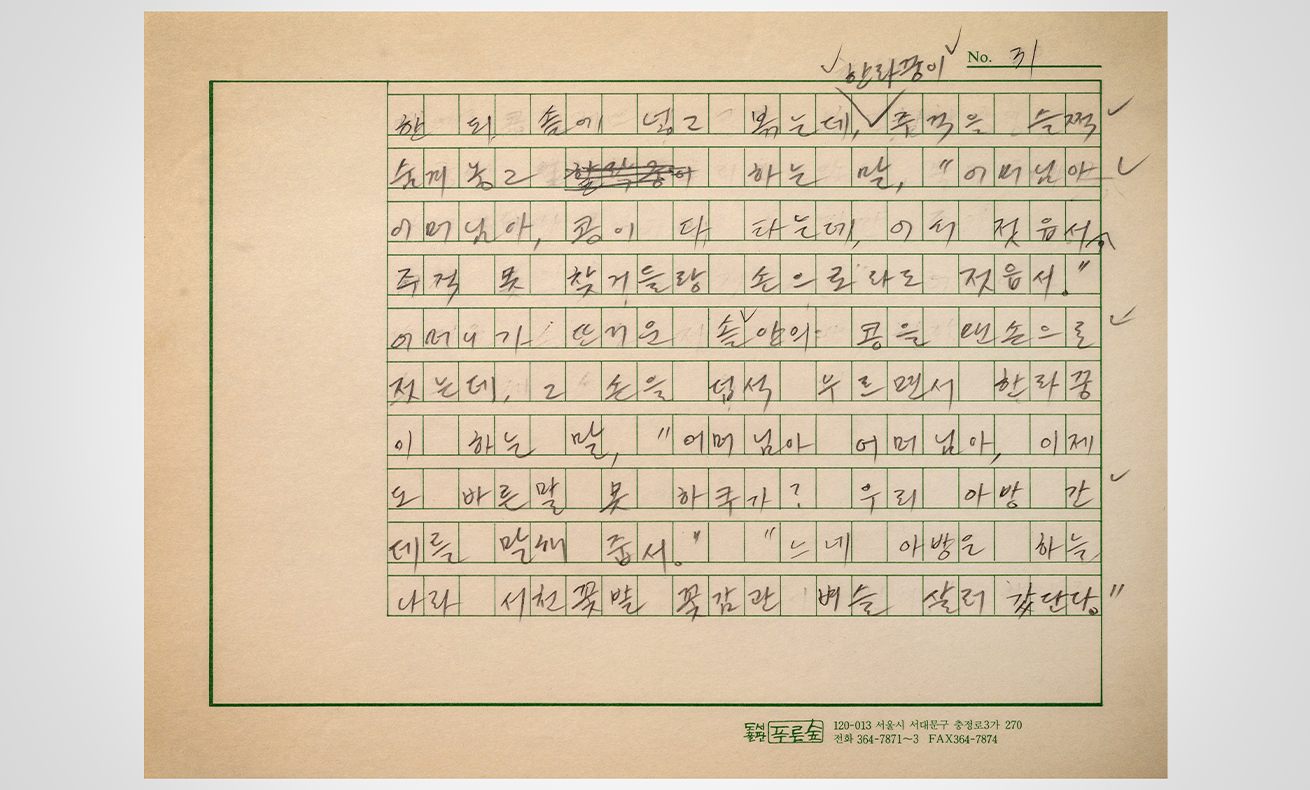

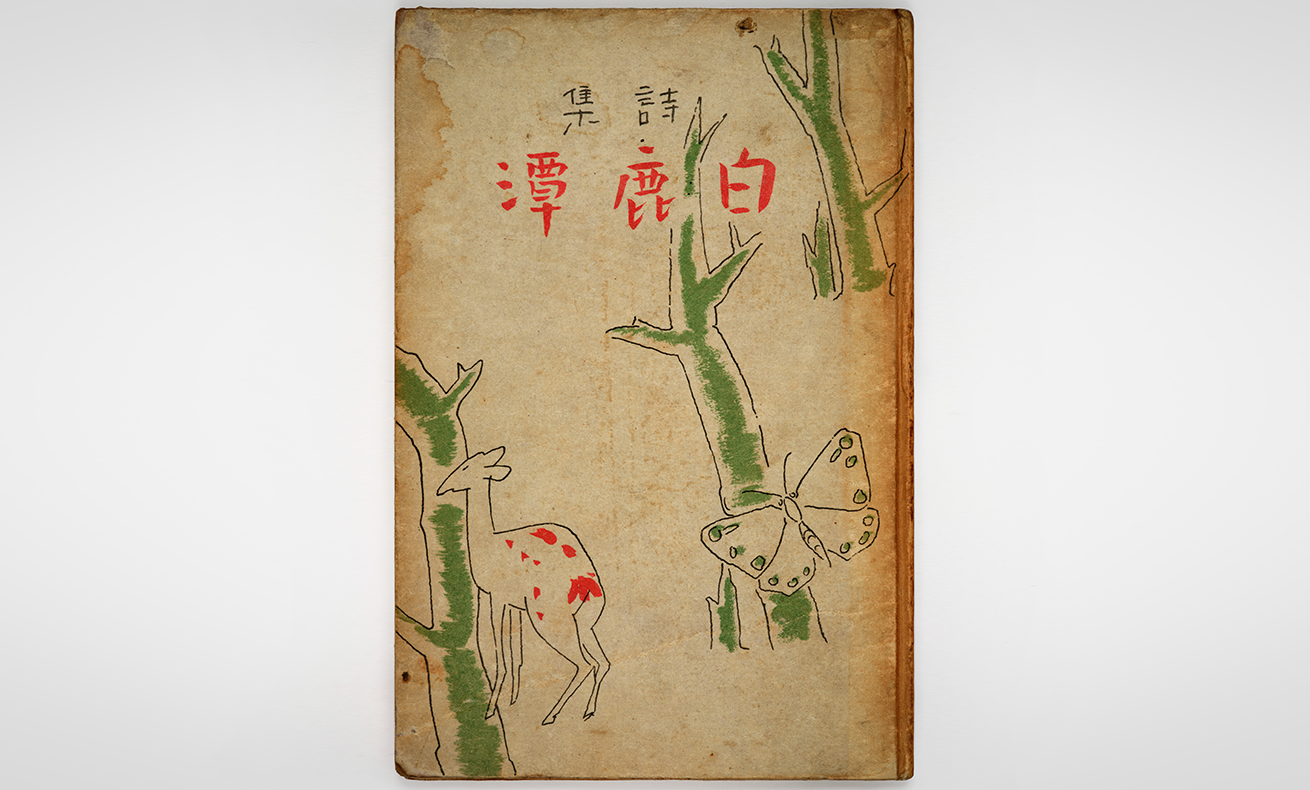

2부 ‘풍경을 담은 말’에서는 제주에서 나고 자란 소설가 현기영의 소설 『지상에 숟가락 하나』의 육필 원고를 통해 제주어로 그린 제주의 이야기를 소개합니다. 또 시인 정지용이 제주도를 여행한 뒤 한라산 등반의 감회를 담아 쓴 시 「백록담」도 함께 만나볼 수 있는데요. 문학과 기록 속 방언을 통해 방언으로 펼쳐진 삶의 풍경을 생생하게 그려봅니다.

3부 ‘바람과 돌이 만든 제주어’에서는 자연환경의 영향으로 형성된 제주어의 특징과 한라산을 기준으로 나뉜 지역별 언어를 현지인들의 목소리로 들려줍니다.

이와 함께 소멸 위기의 제주어를 지켜온 연구자들의 노력을 조명합니다.

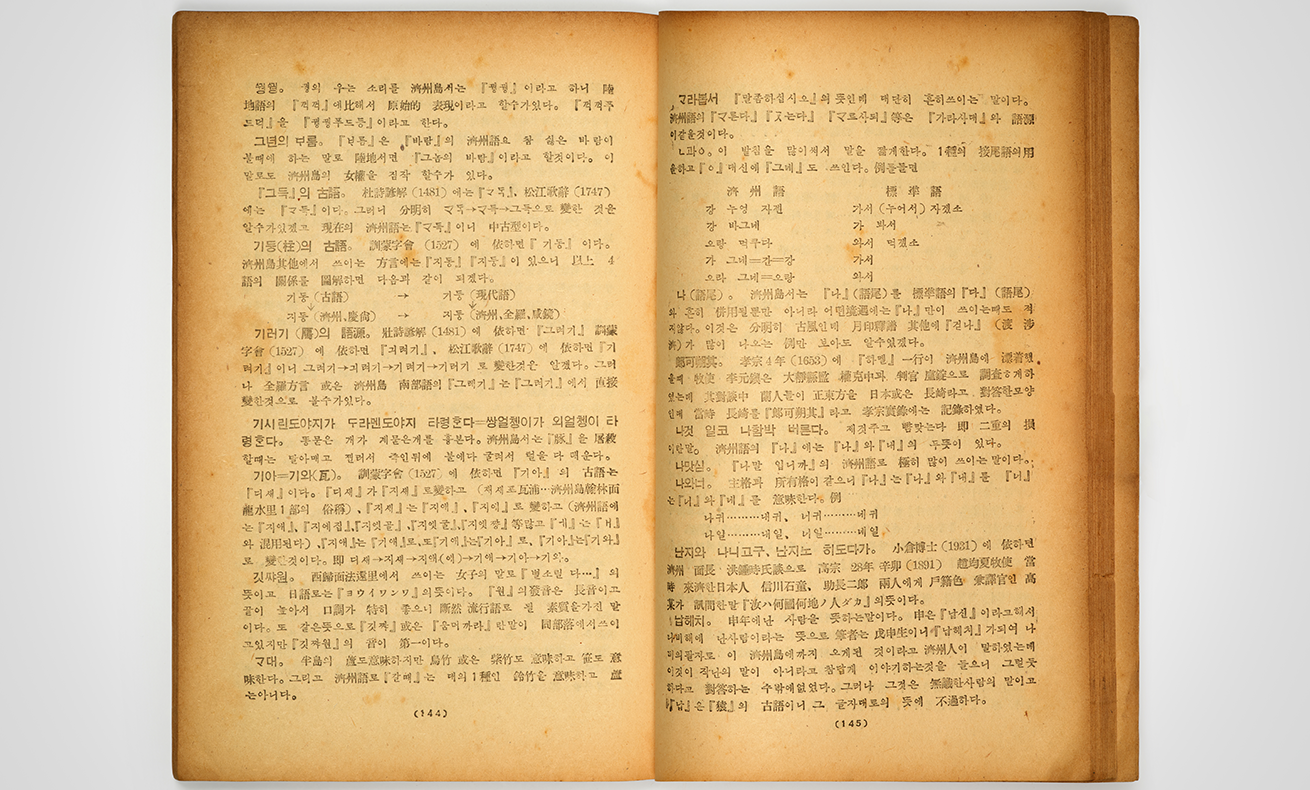

이곳에서 생물학자 석주명 선생이 제주 방언을 조사·정리해 펴낸 『제주도 방언집』을 만나볼 수 있는데요.

이는 표준어와의 대응은 물론 육지 방언, 몽골어, 고어와 비교하며 관용어까지 살펴볼 수 있는 귀중한 자료입니다.

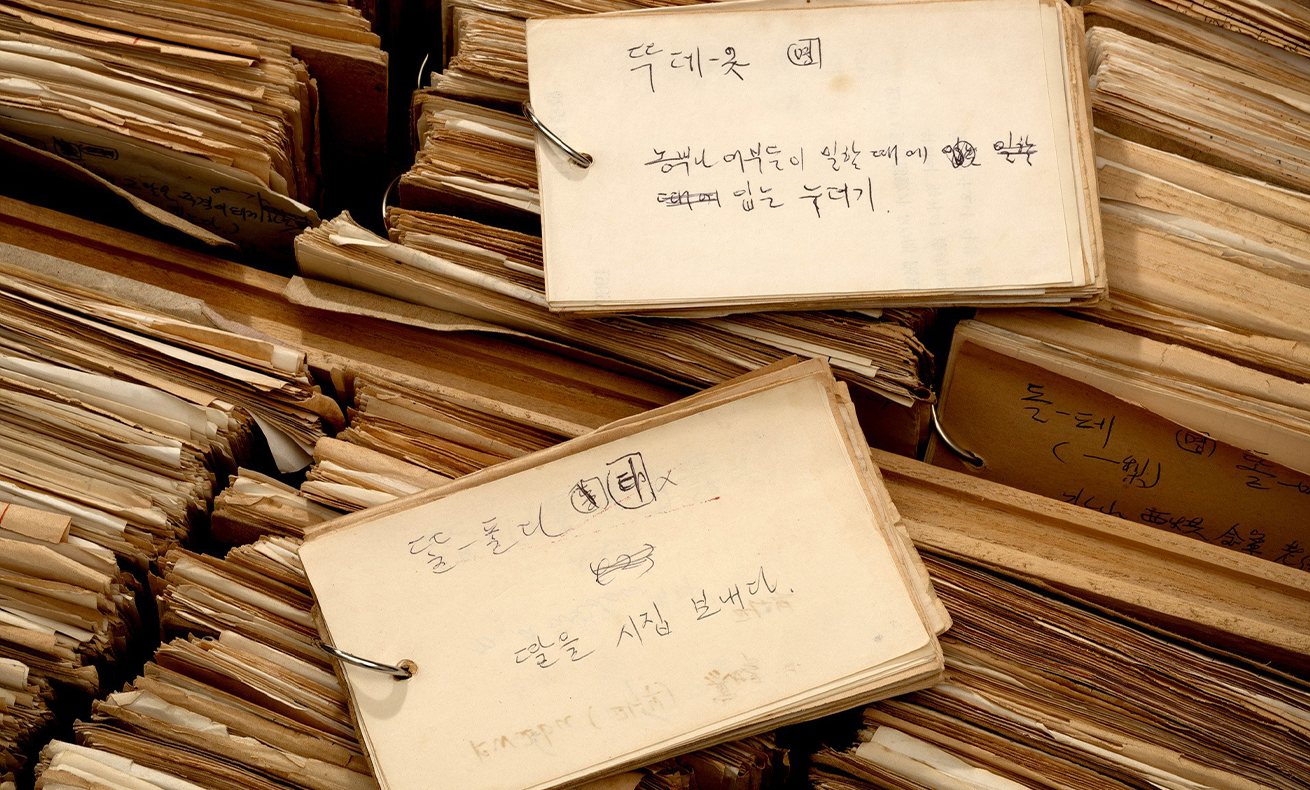

또 국어학자 현평효 선생이 10여 년간 수집한 ‘방언 조사 카드’도 공개됩니다.

카드에는 총 1만 3,905개의 제주 방언 어휘가 담겨 있으며, 'ᄀᆞᆨ고닥(꼬꼬닥: 닭 우는 소리)', '뚜데옷(농부나 어부들이 일할 때 입는 누더기)', 'ᄄᆞᆯ ᄑᆞᆯ다(딸 팔다: 시집 보내다)' 등 다채로운 표현을 통해 제주 방언의 살아 있는 매력을 확인할 수 있습니다.

디자인으로 재해석된 근대 한글부터 살아있는 말맛을 전하는 방언까지, 국립한글박물관은 부산과 제주에서 다채로운 한글문화를 펼쳐내고 있습니다.

깊어져 가는 가을, 가까운 전시장을 찾아 한글과 함께하는 문화 산책을 떠나보는 것은 어떨까요?