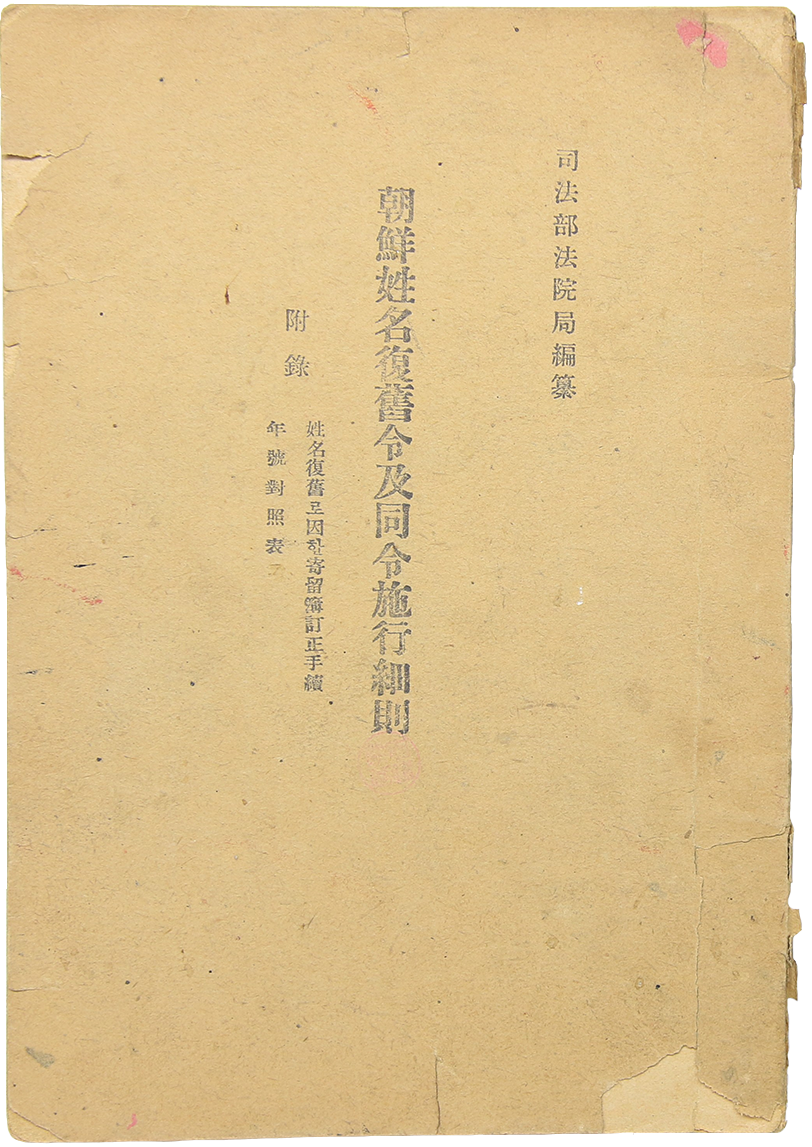

「조선성명복구령(朝鮮姓名復舊令)」

되찾은 나라 되찾은 이름,

「조선성명복구령(朝鮮姓名復舊令)」

이름은 사람에게 있어 첫 번째 자아의 증표입니다. 조상으로부터 이어온 성씨, 부모가 지어준 이름, ‘내가 누구인지’를 제일 먼저 알려주는 말이 바로 이름입니다. 그런데 외압에 의해 이름을 바꾸라고 강요당한다면, 그것은 정체성을 베어내는 것과 같습니다. 우리 민족이 시련을 겪던 일제강점기, 당연한 것이 당연하지 않았던 시절 이름조차도 예외는 아니었습니다.

일본식 성명 강요, 창씨개명(創氏改名)

일제는 조선을 통치하면서 조선인의 민족적 정체성과 문화, 언어 등을 소멸시키기 위한 정책을 펼쳤습니다. 창씨개명은 일제강점기의 황민화정책(皇民化政策) 중 하나로 우리나라 사람의 성과 이름을 일본식으로 고치게 한 것입니다. 이름을 바꾸라는 표면적 요구 속에는 ‘내선일체(內鮮一體)’, 즉 조선과 일본이 본래 하나라는 논리를 퍼뜨리며, 조선인을 일본 황민(皇民)으로 만들어 통치 체제에 정신적으로도 통합하고자 한 의도가 있습니다. 창씨개명은 그 동화 정책의 핵심 수단이었고, 조선인을 전쟁에 동원하기 위한 책략으로 구상된 정책이었습니다.

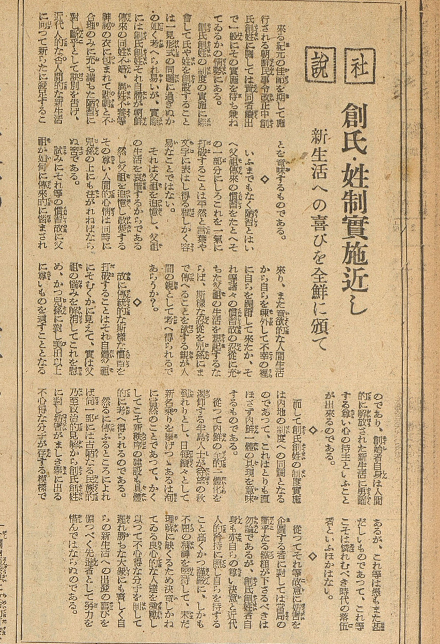

“다가오는 기원의 가절을 기해서 시행될 조선민사령개정 중 창씨창성에 관해서는 찬동자가 속출하여 일반에서 그 실시를 절실하게 기다리고있는 실정이다. 창씨창성제도의 실시에 즈음하여 씨나 성을 창설하는 것은 얼핏 보아 형식적인 문제에 불과한 것처럼 생각하기 쉬우나 실질적으로는 창씨창성 그 자체가 조선전래의 동성불혼(同姓不婚), 이성불양(二姓不養) 등 신비의 보자기에 덮어져서 비극과 불합리만이 가득 찬 누습에 대해 단호히 결별하고 근대인적인 아니 인간적인 새 생활을 향해서 새로운 발족을 뜻하는 것이 된다.”

창씨개명의 시행을 앞두고, 조선총독부 기관지 『경성일보』에는 이와 관련한 사설이 게재됩니다.

창씨개명은 조선의 불합리한 관습을 타파하고, 인간적인 새 생활을 향한 새로운 발족이라 선전하고 있습니다.

창씨개명은 1939년 11월 10일 제령(制令) 제19호 「조선민사령(朝鮮民事令)」을 공포한 후, 1940년 2월 11일을 기점으로 시작되었습니다. 이를 거부하는 사람을 불령선인(不逞鮮人, 일제강점기 일본의 지시를 따르지 않는 한국 사람을 이르던 말)으로 몰아 감시하는 등 강제로 시행되었습니다.

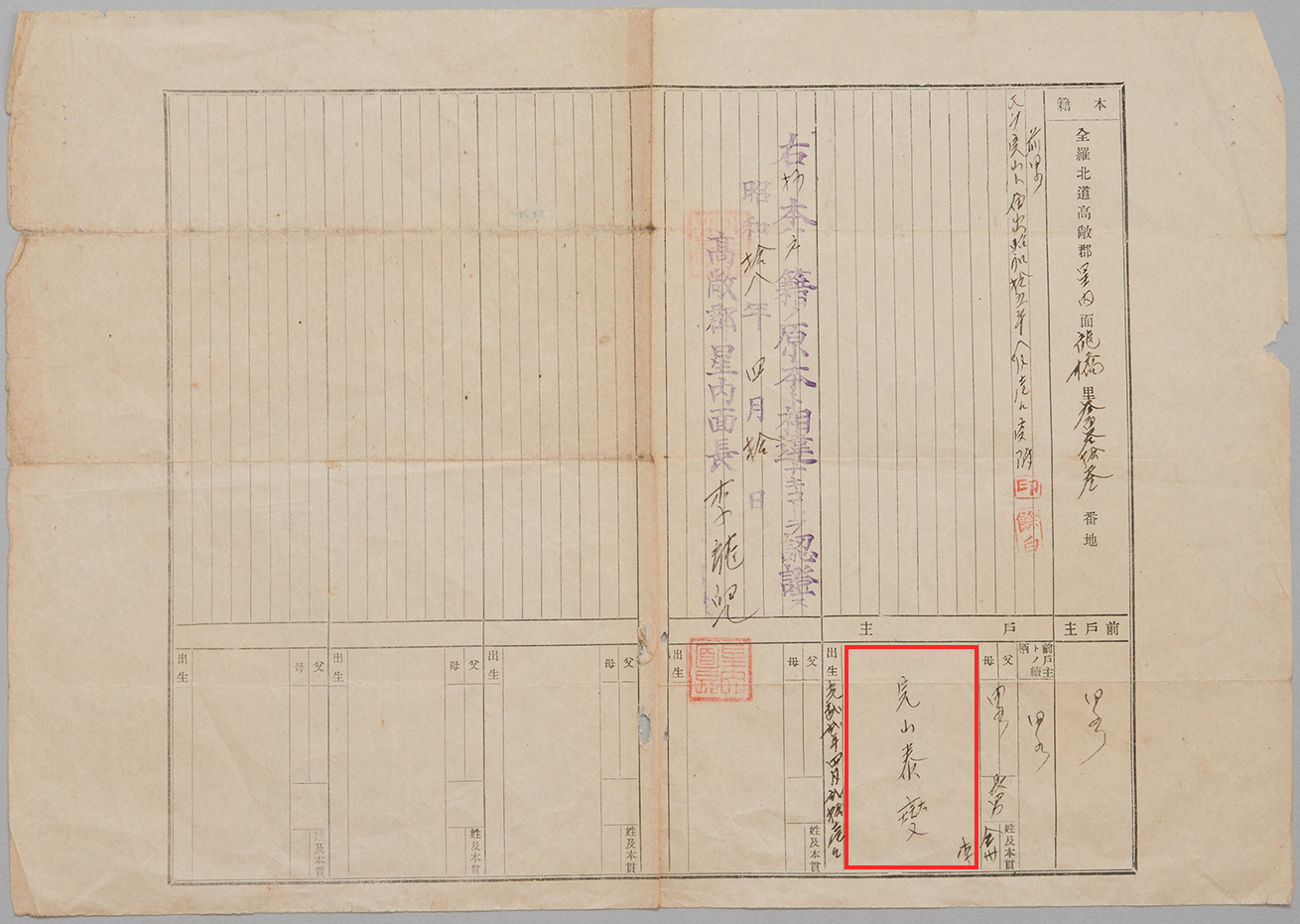

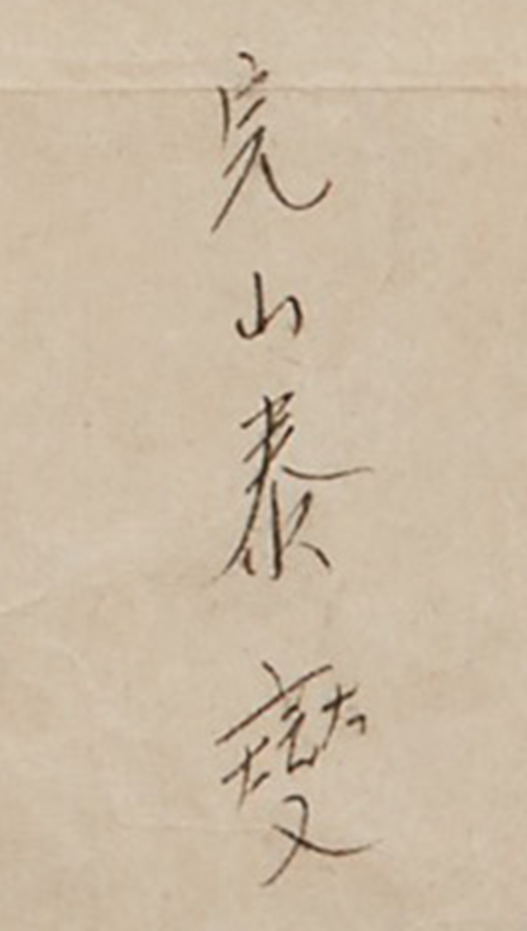

일제강점기에 일본식 이름으로 발급된 호적 등본입니다.

호적 대상자의 성 ‘이(李)’를 ‘완산(完山)’으로 바꾸어 기재했으며, 본적, 본관, 출생일 등이 기록되어 있습니다.

창씨개명은 육체가 아닌 정체성, 말과 이름으로 이루어진 정신의 집을 빼앗는 정책이었습니다. 조선인의 본래 이름, 가족을 잇는 전통, 정체성 전체를 일본과 동일시하거나 그 안으로 흡수하려는 정치적, 문화적 압박이었습니다. 누군가는 그것을 거부했고, 누군가는 이름을 잃은 채 살아야 했습니다.

창씨개명의 끝을 알린 「조선성명복구령」

1945년 8월 15일, 일제의 지배로부터 벗어나 그토록 염원하던 해방의 빛을 맞이했습니다.

그러나 같은 해 9월 7일부터 미국에 의한 군정(軍政)이 시작되어 우리나라의 정치·사회·법적 구조를 직접적으로 통제하였고, 일제강점기의 법령 대부분을 유지했습니다.

창씨개명을 공포했던 조선민사령 역시 법적 효력을 유지하며 일본식의 성명이 그대로 이어졌습니다.

그러나 실제로는 광복 직후부터 일본식 이름을 본래의 방식으로 고쳐 쓰는 사례가 많았습니다.

따라서 실생활에서는 한국식 이름을, 공식 문서인 호적에는 일본식 이름이 유지되었습니다.

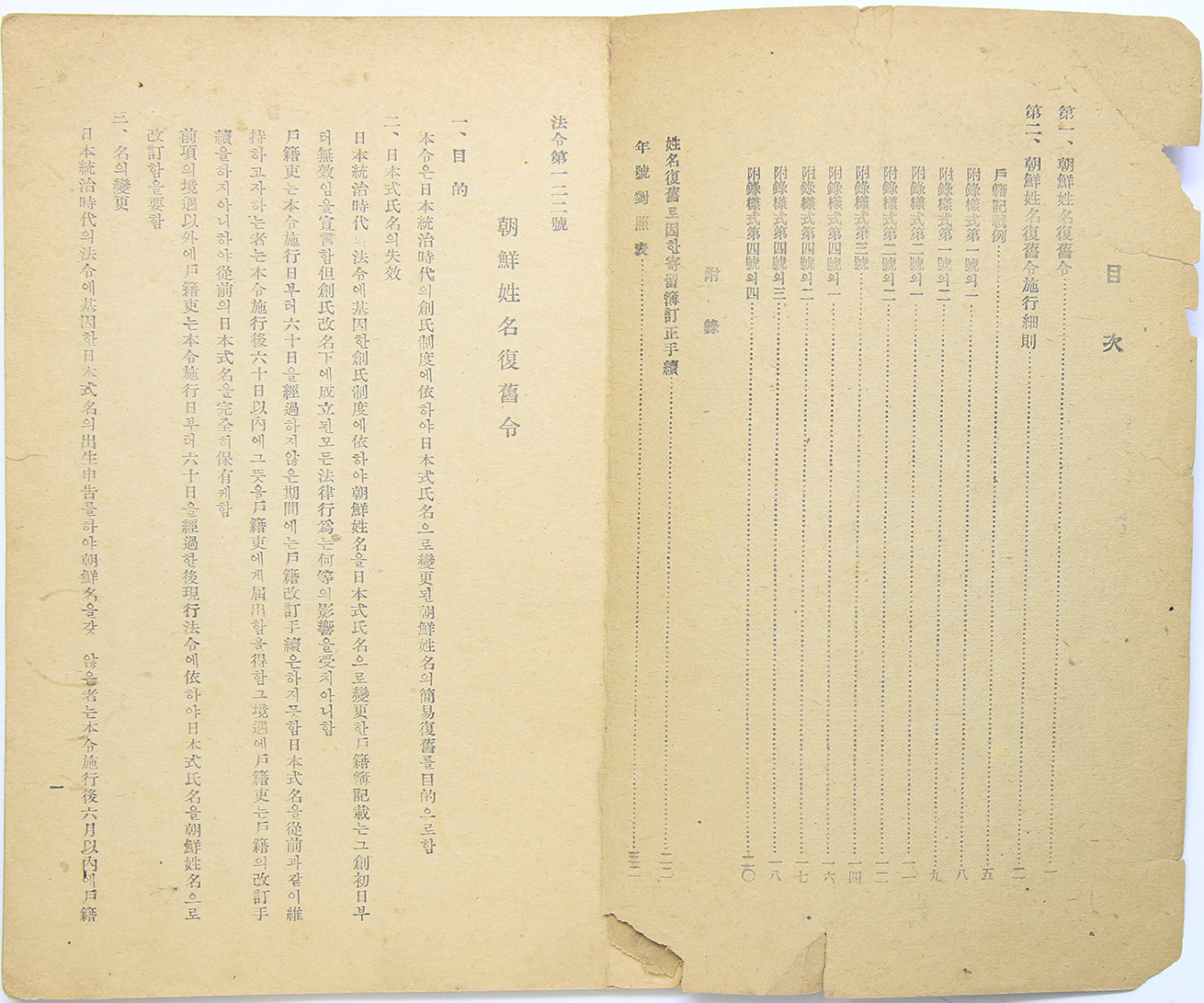

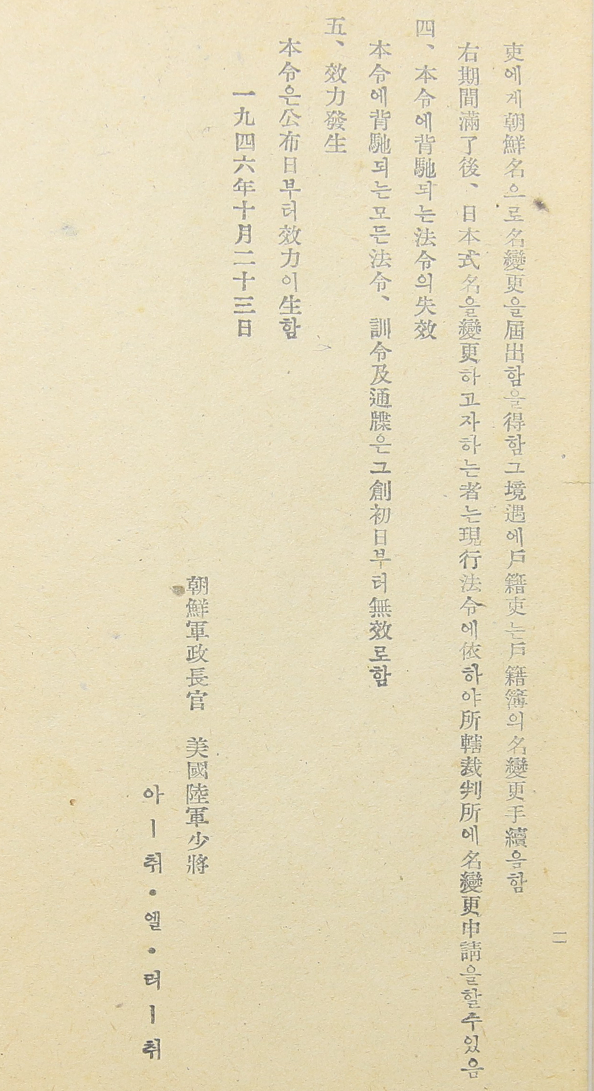

이러한 상황은 행정적·법률적 혼선을 불러일으켰고, 이를 개선하고자 미군정청은 1946년 10월 23일 미군정법령 제122호 「조선성명복구령」을, 이 법령에 의한 신고 및 호적 기재 절차를 정하기 위해 같은 해 11월 1일 「조선성명복구령 시행세칙」을 공포·시행했습니다.

![노란색 네모박스에 ‘조선성명복구령’이 적혀있다. (1) 목적: 본령은 일본통치시대의 창씨제도에 의하야 일본식 씨명으로 변경된 조선성명의 간이복구를 목적으로 함 / (2) 일본식 씨명의 실효: 일본통치시대의 법령에 기인한 창씨제도에 의하야 조선성명을 일본식 씨명으로 변경한 호적부 기재는 그 창초일부터 무효임을 선언함. 단, 창씨개명하에 성립된 모든 법률행위는 하등의 영향을 수치[받지] 아니함. 호적리는 본령 시행일부터 60일을 경과하지 않은 기간에는 호적개정수속을 하지 못함. 일본식 명을 종전과 갓치 유지하고쟈 하는 자는 본령 시행후 60일 이내에 그 뜻을 호적리에게 계출함을 득함. 그 경과에 호적리는 호적의 개정수속을 하지 않이하고 종전의 일본식 명을 완전히 보유케 함. 전항의 경과이외에 호적리는 본령 시행일부터 60일을 경과한 후 현행법려에 의하야 일본식 씨명을 조선성명으로 개정함을 요함. / (3)명의 변경: 일본통치시대의 법령에 기인한 일본식 명의 출생신고를 하야 조선명을 갔지 않은 자는 본령 시행후 6월 이내에 호적리에 조선명으로 명변경을 계출함을 득함. 그 경과에 호적리는 호적부의 명변경수속을 함. 우 기간만료후 일본식 명을 변경하고자 하는 자는 현행법령에 의하야 소할재판소에 명변경신청을 할 수 있음. / (4) 본령에 배치되는 법령 실효: 본령에 배치되는 모든 법령, 훈령 급 통접은 그 창초일부터 무효로 함. / (5) 효력발생: 본령은 공포일부터 효력이 생함.](./img/sub/s1_3_img_5.png)

「조선성명복구령」은 총 5개의 조항으로 구성되었습니다. 법령의 목적은 일본식으로 바뀐 우리의 이름을 복구하는 것입니다. 그리고 특별히 일본식 이름을 유지하고자 할 때는 60일 내 신고가 필요하며, 일본식 이름만 있을 경우 6개월 이내 조선의 이름으로 신청하되, 그 기간 내에 신청하지 않더라도 관할 법원에 변경 신청을 할 수 있다고 명시되어 있습니다. 성명 복구는 법령 시행 약 1년 뒤인 1947년 말 완료되었습니다.

「금월말로 창씨성명 완전 복구」

포악한 왜정이 우리에게 강요하였던 창씨개명은

금년 12월말로서 전부 말소되고 성명을 복구하게 되었다.

전민족의 요청으로 작년 10월 23일에 시행된 성명복구령에 의하여

복구수속을 적극 추진한 결과 옹진군을 제외한

전 남조선 281만 937호 1,647만 3,231명의 원성명을

완전히 복구하게 된 것이다.

『경향신문(京鄕新聞)』 1947년 12월 26일 기사

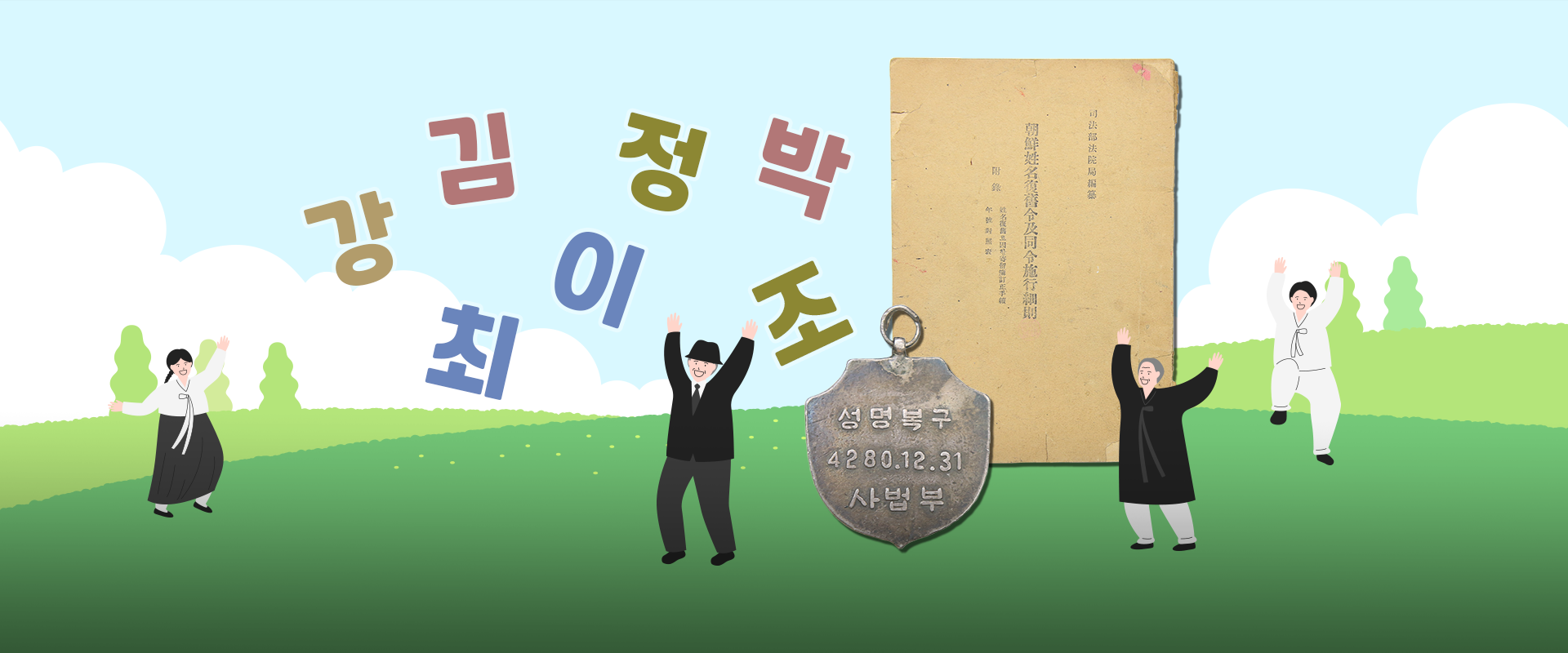

우리의 이름을 다시 찾은 순간을 기념하기 위해 제작된 메달이 있습니다. 「조선성명복구령」이 공포된 이듬해 제작된 메달의 앞면에는 한자로 ‘기념(記念)’과 ‘법(法)’을 도드라지게 새기고, 글자 양옆으로 무궁화를 장식했습니다. 뒷면에는 ‘성명복구 4280.12.31 사법부’를 한글로 새겼습니다. 아마도 법령 시행 후 실질적인 성명 복구가 완료된 시점에 이 기념 메달을 만든 것으로 생각됩니다.

한글날은 훈민정음이 반포된 날을 기념하며 우리의 글자 한글과 말, 그리고 정체성을 되새기는 날입니다. 이날을 통해 우리는 단순한 문자의 존재를 넘어, 말과 이름이 지닌 힘을 기억합니다. 579돌 한글날을 맞이하여 잃었던 말과 사라진 이름을 다시 찾은 역사를 돌아보고, 우리의 삶과 이야기가 한글로 풍성하게 펼쳐지기를 바라봅니다.